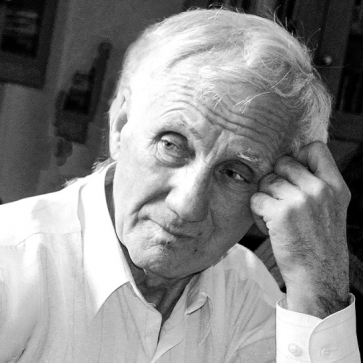

Евгений ТРУБНИКОВ

ТЕРЕНТЬЕВ СТАВИТ ЭКСПЕРИМЕНТ

Рассказ

Терентьеву было семьдесят два года. Февралю оставалось жить три дня. Три дня оставалось Терентьеву работать электриком в поликлинике. Электрик – дело живое, результат проявляется мгновенно (а как возможно иначе, если за дверьми кабинета нервная очередь людей, трепетно оберегающих первую и последнюю свою жизненную ценность – здоровье?). Востребованность грела душу. И ещё нравилось одинокое, самостоятельное существование в отдельном логове цокольного этажа, где вполне законным правом его была возможность несколько минут вздремнуть в кресле между трудовыми подвигами. А это бывало весьма актуально, поскольку после своих бдений за полуночными трансляциями футбольных и хоккейных матчей он то и дело приходил не очень-то выспавшимся. В общем, был он на этом своём рабочем месте в некотором роде «самостийщиком», не знающим непрерывной, ежеминутной опеки от начальства и работающим оперативно, по ситуации. Правда, случалось, что нагружали его и довольно объёмной работой, на несколько дней; это бывало, когда руководство решало как-то реконструировать тот или иной кабинет. Приезжал из больницы, в структуру которой входила поликлиника, его бригадир, определял всю конкретику, в необходимых случаях выполнял с придаваемым помощником основной объём переделок, а завершение дела оставлял ему. Что же касается номинально более высокого начальства, то, проработав здесь уже два года, Терентьев не знал в лицо местного всевышнего – главврача. Это лично для него не плохо, не хорошо, это просто данность.

А сравнительно недавно вакансию энергетика больницы занял специалист – переводом из главной городской больницы. Работник он был тёртый, опытный и, конечно же, сразу озаботился наведением порядка в формальной организации работы электрослужбы. А первейший вопрос в этом деле, как известно – аттестация работников, медицинская и квалификационная. Вот тут-то и пришёл конец безмятежному терентьевскому мирку. Тут и гадать было нечего: врач-невролог ожидаемо не дала заключения о возможности работы Терентьева на высоте более полутора метров над уровнем пола, и это было абсолютно естественно. В его-то возрасте – и разговора такого быть не могло. А то, что до сих пор он всё ещё выполнял такую работу, было явным упущением служб охраны труда. Недосмотрели.

Терентьев по образованию был инженером-электриком. Но по призванию, по духу – был ли он им тоже? Вопрос, конечно, интересный. Родившись в одном из таёжных посёлков Дальнего Востока, возникших в социалистическую эпоху, взрастая, как-то не ощущал он генной своей связи с малой своей родиной. Почему-то её не было. Какой-то вывих на генном уровне, безродным оказался он от рождения. Но в предвидении неизбежного ухода из родимых мест по окончании уже как-то надоевшей средней школы, (институтский вариант высшего образования не подлежал сомнению – юнцом Терентьев с первого класса собирал похвальные грамоты), рассмотрение будущего предполагало реализацию себя лишь в сфере техники. А где именно, кем именно – тут выбор его, честно говоря, осуществился «методом тыка». И, определив однажды себе это житейское русло, как-то рефлексивно, без лишних метаний проплыл отведенный жизненный срок. Уж много позже, занимаясь в тот момент стройкой у себя в саду, вдруг не без сожаления подумал: «А возможно, мог бы по жизни пройти неплохим монтажником. А ведь у них жизнь-то нескучная – и вся страна и зарубежье…». Мало того, на склоне жизни Терентьев вдруг запоздало обнаружил в себе погибшие ростки гуманитария. Ну, например, неплохие лингвистические способности. И в школе, и в институте по части английского языка был несомненным авторитетом, и к нему то и дело приходили за помощью те, кому этот «долбанный инглиш» давался нелегко; он же отщёлкивал эти заданные «тысячи» легко, как бы разминаясь. Даже порой и адаптируя текст к русскому, если буквальный перевод казался неуклюжим, корявым. А впоследствии, где ни приходилось бывать ему по командировкам в союзных республиках социалистической Родины, разговорные азы как-то довольно быстро схватывались, облегчая бытовое общение. А при немалой его начитанности, хорошей памяти, фонетической и вербальной – Боже ж ты мой, мимо прошла, к примеру, карьера переводчика-литератора!.. Впрочем, жалеть ли об этом? Литературная подёнщина – так ли уж привлекательна эта стезя? Подёнщина специалиста-технаря, пожалуй, не хуже.

…Итак, исходил февраль, коим энергетик ограничил пребывание Терентьева в его статусе. Жена предстоящему увольнению Терентьева, пожалуй, обрадовалась – вот теперь можно будет практически без ограничений, по полной загрузить его садовыми делами. А планов в этом направлении у неё всегда было «громадьё», как сказал когда-то поэт. Она была максималисткой и невыносимой перфекционисткой во всех делах, которых только касалась. (Перфекционист – это человек, у которого всё должно быть совершенным, и, значит – «по его», отступления недопустимы ни на йоту). Вот только что мужу делать до лета?

Этот же вопрос настойчиво маячил и перед самим Терентьевым. Не жилось ему без ежедневной востребованности. В поликлинике, где он за два дарованных ему года так неплохо прижился, приемлемого дела взамен прежнего не нашлось. И вот сейчас, за три дня до выхода «на свободу с чистой совестью», едучи с работы домой, вдруг подумал: «А не пойти ли в почтальоны?».

Начальником ближайшего к дому почтового отделения была женщина, явно его поколения, ну, несколько моложе, как и положено быть женщинам. На вопрос: «Вам нужны почтальоны?» ответила, видимо, «на автомате»: «Да. А сколько вам лет?». И, услышав ответ, тут же отрезала: «Нет. Вы не потянете» – «А вот и потяну». «Уверены?» – «Да». «Ладно, приходите завтра к 8 часам» – «Завтра нет, я ещё три дня работаю на прежнем месте». «Ладно, приходите через три дня». Так вот, походя, как бы кинув монету, определил он своё ближайшее будущее.

И через три дня, без лишних промедлений нырнув в новую для себя обстановку, уже ловил все указания начальницы и некоей бригадирши Ангелины (на исходе дня понял её особую роль в бригаде – она была сортировщица корреспонденции). Ему как-то «на новенького» понравились его почтарские функции: перенести из закреплённой за ним ниши стеллажа на столе сортировщицы на свой рабочий стол груду всего поступившего на адреса закреплённого за ним участка. Затем переложить всё это на свой настольный стеллаж по нишам, соответствующим каждому дому на его участке. Затем – в каждой нише всю корреспонденцию разложить в порядке возрастания номеров квартир и каждую такую кипу охватить какой-то резиночкой (это лучший, самый удобный вариант), ну, а на худой конец – обвязать шпагатом. Главное – чтобы получился этакий компактный блочок, отдельный от таких же других. А корреспонденция – это письма, извещения и так называемые мелкие пакеты; их главное отличие состояло в том, что они имели определённую денежную ценность – граждане адресаты заказывали их по интернету, не выходя из дома, как-то оплачивали и в итоге, благодаря ему, почтальону, получали. Эти пакеты были различны – и в самом деле мелкие, кои легко могли быть заброшены в почтовые ящики, и более-менее громоздкие, определённо мелкими все они были по весу. О них следовало писать от руки извещения – дескать, придите на почту и получите. И также разнести эти извещения по адресам. Почтальон с соседнего участка (столы рядом) посоветовала: «А вы на каждую-то мелочь не пишите, лучше захватите, да и сбросьте в ящик».

И отдельным (более главным) видом корреспонденции были письма заказные. Эти сортировщица каждому почтальону готовила отдельной стопой и с прилагаемой накладной. Вот эти – каждое надо было принять отдельно, пометив в накладной – на «кассу» (для стояния их в ящике на столе оператора) или на собственноручную доставку адресату. Письма «на кассу» следовало возвратить сортировщице, отделив от них извещения и расписавшись в накладной. «На вручение» – брать с собой, и теперь их путь отслеживался, начиная с этого же дня.

И вот, после всей этой подготовки (а занимала она когда меньше часа, а когда и два с лишком), каждый почтальон выдвигался в свой боевой маршрут. Участки были немалыми… В первый же свой выход удивил жену, вернувшись вечером домой в восьмом часу вечера. «Ты что, это так всегда у тебя будет?» – «Посмотрим. Сегодня, понимаешь, пришлось много разносить, накопилось там, пока они меня, спасителя своего, дождались». Спал он этой ночью отменно.

А наутро, придя к положенным десяти часам утра увидел на столе полуметровую стопу газет-толстушек. «Ого! Однако! И всё это моё?» – «Вон в «бегунке» ваши подписчики по адресам, распишите газеты, вот и уточните, будете знать»… И в этот вечер пришёл домой не раньше вчерашнего, поскольку всю прочую корреспонденцию никто не отменял. «Ну, замечательно!» – приветствовала жена. «Отлично, Лорик! Ты не представляешь, как хорошо мне теперь спится!» – «Ну, хоть эта радость бедному… А серьёзно если – тебе зачем это нужно?» – «Понимаешь, если не потяну, себя уважать не буду. Я должен потянуть». «Вон как! Эксперимент на выживание?» – «Да. И между прочим: что нас не убивает, делает нас сильнее». «Ну-ну. Но учти – только весна настоящая наступит, мигом в моё распоряжение, я и дня ждать не буду. Видишь, рассада уже вытягивается?».

Поутру он пришёл уже заметно заранее – чуть позже восьми – оставались вчерашние хвосты, требовалось их прибрать. Сортировщица уже разносила по почтальонским столам кипы счетов-извещений: «Это надо разнести не позже чем за три дня, иначе на нас накатят штраф, а это, сами понимаете, наша премия…» – «Да, что ни день, то больше радости…». «Привыкайте, радостей у нас вы ещё не представляете, сколько».

В начале одиннадцатого вошла начальница: «Так. Не всех вижу. Что это у нас Оли нет?» – «Она сегодня на час задержится, предупредила вчера». «Ладно. Сели все ко мне своими прекрасными лицами, буду вас информировать, я сейчас с почтамта, подводили итоги за истекший месяц. Приятно – мы на хорошем счету. Брака в работе у нас, слава Богу, не отмечается. Знаки почтовой оплаты продаём с опережением плановых показателей, тут я отмечу Полину Егоровну, равняйтесь, девочки и мальчики, на неё. Льготная подписка на издания у нас тоже не стоит на месте, старанием Елены Анатольевны. Отстаём только по реализации продукта – тушёнки. Подумайте сейчас же – кто сколько готов взять на реализацию. Учтите – кто свою норму не продаст, сам выкупит. Вот так-то».

Терентьев был ошарашен: «Почтари должны торговать тушёнкой? Эт-то что ещё за фигня? И что об этом думает профсоюз? Или он здесь приручен, прикормлен? Впрочем, надо узнать, что и почём тут идёт, садоводы могут и заинтересоваться…». Вопрос этот жена прояснила ему в тот же вечер: «Ты что? За эти деньги я не триста грамм, я полкило свинины возьму и приготовлю её, как мне надо. А в банке этой половина жира будет несъедобного, да половина юшки… Нет, не позорься, не впаривай то, что сам брать никогда не будешь…».

Закончив собрание, начальница подошла к нему: «Ну, а вы что медлите? Где ваша трудовая книжка, где заявление? Приносите завтра всё, и ИНН, и страховое свидетельство тоже, и со всем этим на почтамт, и оформляйтесь, что вам рабочие дни терять».

Однако завтрашним утром этот чётко прорисованный алгоритм вдруг дал сбой. Терентьев уже заканчивал формировать свою «разноску», когда начальница непривычно медленно подошла к его столу и с нескрываемым сожалением произнесла: «Ой, мне очень жаль, и вас я тоже огорчу – мне сказали сейчас, что мы его не будем принимать» – «Его – это меня?» «Да» – «Так… А всё, что было – это спасибо, до свиданья?». «Да, вам же сказали – обучение, результат заранее неизвестен…» – «Ну, ладно. Девушки, всех целую, рад был познакомиться…». «До свидания! Нам тоже очень приятно… Жалко, что так, поработали бы вместе…».

Вышел на улицу спокойным, с достойной миной на лице, но чувство полученного пинка там, внутри, всё же ощущалось и злило. И через пару-тройку минут, успокоившись на самом деле, вдруг поймал абсолютно естественную мысль: «Пардон, а в какой стране мы все живём? И каков основополагающий закон нашей страны? Насколько помню, это Конституция, и в ней прописано право гражданина на труд. Вот мы завтра и побеседуем на эту тему. С кем положено».

Наутро, приехав в здание городского почтамта, вломился в приёмную самого начальника. Растерянной секретарше разъяснил свои намерения: мол, попирают моё конституционное право на труд, и пусть начальник это объяснит, если, конечно, сможет… «…Но у начальника приёмный день – понедельник, надо заранее записываться…» – «Знаете, у меня вчера уже состоялся вынужденный прогул, и я не намерен его продолжать…».

Вот на этом месте секретарша справилась со своей растерянностью, вспомнила, что есть средь начальства разделение вопросов, и дальнейший разговор происходил уже в кабинете заместителя по работе с кадрами, дамы лет этак 47-48. «Я не пойму, чего вы полезли к начальнику?» – «Так вышло. От начальника отделения я узнал, что сюда надо являться к 8 часам, чтобы застать руководителя, вот и подумал, что он сам курирует кадровые вопросы». «Понятно. Отвечаю вам – это моя функция, не начальника. Ну, так что, какие у вас претензии?» – «Претензия в том, что я хочу работать и имею на это право. Гарантированное мне Конституцией России. Конкретно: хочу работать почтальоном. И какие есть законные основания отказать мне в этом праве?». «Основания могут быть такие: либо заключение медицинской комиссии о вашей непригодности к этой работе, либо заключение руководителя подразделения о том же» – «Пока что ни того, ни другого нет». «Ну что же. Направление на медицинскую комиссию сейчас вы получите. А как насчёт того, что вы собираетесь работать только до садово-огородного сезона? Я ведь говорила с начальником вашего отделения, вы ей сами об этом сказали» – «А вы считаете это законным основанием отказать мне в конституционном праве?». «Ладно. С вами ясно всё».

Вечером, когда Терентьев положил перед начальницей отделения медицинское заключение о своей пригодности, та проникновенно сказала ему: «Всё это хорошо. Но если вы через полтора-два месяца скажете мне, что увольняетесь, я вас тут же убью» – «Ну, пока всё хорошо, давайте не будем о грустном. Итак, я завтра приступаю к работе?» «Приступаете, настырный вы наш…».

Вот так-то назавтра и началось настоящее, уже «в законе» вхождение Терентьева в столь неожиданно избранный им образ. Предыдущие несколько дней стажировки уже надиктовали ему кое-какие конкретные черты. Прежде всего – это некий аутизм всех и каждого в бригаде. Приходишь утром, говоришь: здравствуйте – отзыва не услышишь, лишь через несколько секунд ответят вразнобой. Садишься, и сам становишься такой же – весь поглощён сортировкой корреспонденции своего участка. И когда тебе что-то говорят – нужно усилие, чтобы «въехать». Даже если это простое «здравствуйте». На участке почтальон тоже отличается от прочих людей. Он не просто шагает – он вбивает шаги, и неважно, что дорожка грязна, или стоят лужи воды от дождя или стаявшего снега. Нет, краем глаза он отслеживает свой маршрут, корректирует его, но главное ему – не медлить. Он на ходу просматривает колоду корреспонденции, забивает в оперативную память номер очередной квартиры, определяет в своих наборах ключ к очередному подъезду. Хорошо, когда он есть! Это наполняет его кратковременным, мимолётным счастьем. Печатая шаг, он отворяет подъезд, распахивает двери, и неважно, что они грохают вслед за ним. Попробуйте сделать ему замечание – он вас просто не поймёт. «О чём вы? Я, помимо всех своих функций, ещё и кому-то комфорт создавать должен? А мне кто-то создаёт комфорт моего труда?».

А вот когда нет у почтальона ключа от подъезда – это совсем другое дело. Здесь прежде всего – иметь очень неслабую нервную систему. Первое дело – посмотри номер квартиры своего конкретного очередного (здесь и сейчас) адресата. Набери в домофоне этот номер, и не слишком бесись, если в ответ не зазвучит вызов адресата, а увидишь латинское «пэй» или «офф», или каким-либо ещё символом обозначенный отказ. Ясное дело, зло берёт, но всё же отнесись с пониманием... Потом очень часто приходится пройтись, может быть, по всему диапазону номеров от начала до конца. Тебе будут хамить, задавать маразматические вопросы – «…вынеси всё, и широкую, ясную грудью дорогу проложишь себе…». Ладно ещё, когда межеумочно спрашивают: «А что вы в мою квартиру звоните? Вы звоните тем, кому принесли!». И объясни попробуй, что звонишь всем-всем от безысходности – поскольку не отвечают тебе! А войти в подъезд нужно! Но совсем другое дело, когда молодые здоровые голоса говорят тебе на всё это: «А мне какое дело? Не звоните больше в эту квартиру!». И вспоминаешь – прав был Иван Денисович в своём рассуждении – кто зэку первый враг? Другой зэк. Ну, казалось бы – подумай: «Что ж, надо всем и вместе выживать». Нет! Решает: «Подыхать будем порознь».

А ларчик-то в вопросе ключей к подъездам, оказалось, просто открывался! Как-то случайно узнал, что всего-то надо оформить удостоверение почтальона, пойти с ним в домоуправление, и там тебе обязаны предоставить ключи от подъездов. Тьфу ты, как у нас запущено всё… Всегда всё слишком поздно узнаём… Жаль, для себя ему эту проблему так изящно не решить – весна наступала, торопила в сад, недалёк уже уход, которым он, безусловно, огорчит своё нынешнее руководство…

…Да, весна неотвратимо наступала! Как-то уже и пролетела, не задевая память, череда серых, ветреных, каких-то неадекватных по погоде дней, а сегодня погода была – прелесть (может, «апрелесть»? Вдруг сочинилось такое слово. Нет, весна – она и на самом деле с ума людей сводит). Шёл, а про себя пелось: «Актриса весна… после тяжкой болезни… танцует стихи о прекрасной измене… читает балет… о коварстве героев и верности крыс…».

Вышла девочка, возрастом – старшая школьница. Ускорился навстречу: «Девочка! Дверь придержи, пожалуйста!». Прошла девочка, не глянула, в ушах наушники, в глазах – что-то непроницаемое, неведомое. Безусловно, не «Русский рок» и не барды звучали там, за занавесью этих юных глаз. Ничего, Терентьев это принял с пониманием – своя жизнь впереди у неё, для него непредсказуемая, но, хотелось верить, духовно богатая… И, кстати, дверь после неё не успела захлопнуться, успел войти. Как-то так, по мелочам везло…

Зашёл. А вот тут-то, чтоб не слишком-то радужным было всё вокруг, антураж резко сменился. Отвратительный был подъезд, усеянный по всем углам бумагой дармовой рекламы, с покорёженными ящиками, с висящими, незакрывающимися нижними лючками (извещения, чтобы они не проваливались, пришлось комком впихивать в щели поверху) – вот ведь люди, перед самими собой им не стыдно, что уж говорить об уважении к почте, да и к любому входящему… Понятно, почему та девчушка в этаком медитирующем состоянии ходит – видимо, только так и можно выжить каждодневно в такой гнусной обстановке. Ладно ещё – номера ящиков хотя бы карандашом начерканы, в иных местах и об этом не заботятся… Ещё смешно, когда в таком подъезде держит почтовый адрес «косой десяток» всяческих ООО, причём все в одной квартире, которая в данном случае именуется офисом. А уж названия-то – просто музыка: «Глобал Моторс Траст», «Транс Альп Коннекшн», «Аквилон», и прочая, и прочая… Вспомнилось: в юности своей студенческой они, зелёные и неотёсанные, свежевыломанные в тайге орясины, охотно велись на любое импортное алкогольное пойло с яркими наклейками (сейчас это называется «лэйбл») и звучными названиями. Видимо, и поныне подкорка у общества где-то там, глубоко-глубоко остаётся всё такой же. А что? Разве общество в массе своей на столь крохотном отрезке времени умнеет? Опытнее становится – это да, но и любое развитое животное в новых условиях обретает новый опыт…

С облегчением вышел на белый свет апреля, привычно пошёл, чуть ли не печатая шаг. У подъезда сидели свободные от забот тетёхи классическим числом в три человека. Для него, абсолютно погружённого в своё дело, они были никакой наружности и неизвестного возраста. Донеслось: «Дедок-от этот, с почты-т, всё бегат, бегат каждый день… Чего бегат? Чего дома не сидит? На чо ему деньги-т?». Как-то автоматически мысленно отозвался – не им (много чести) – самому себе: «Вот люди – чем меньше знают, тем легче приговоры свои выносят… А спросить её, в каких странах за жизнь побывала – небось, глаза на лоб выскочат: а чо, мол, ещё какие-то страны есть? Как в юности мы в таких случаях говорили: слаще репы ничего не ела, а туда же – судить, определять…».

Пришла вдруг мысль, Терентьев даже сбился с хода. Интересное дело: почта как отрасль экономики в отличие от многих других не имеет питательной среды для злоупотребления, взятки, коррупции. По крайней мере, на линии «почтовое отделение – адресат» всё просто и прозрачно: двери подъездов и почтовые ящики. Одно железо, негде руки погреть. Может быть, это и будет исходной точкой обновления, очищения? «Ну, это вряд ли», – закадрово прозвучало с неповторимой интонацией Сухова из «Белого солнца пустыни». Ладно, время будет, порассуждаю, мысленно поставил меточку Терентьев.

Вот это самое – рассуждать – это и было основным содержанием оставшейся Терентьеву жизни, как огню единственный способ существования – гореть. А топливом было всё читаемое, и читаемый материал у него теперь был отборный, на всяческую дребедень тратить время и мозговой ресурс было уже совсем непозволительно. В совсем недавнее время (очень-то продвинутым никогда он не был) открыл Терентьев для себя в интернете некий портал российских литераторов, и портал этот Терентьеву пришёлся весьма к душе. Создатели его были правильными – широкими людьми. У них получился своего рода литературный Гайд-Парк, слово давалось как мастодонтам литературы, так и весьма скромного таланта литераторам с широких просторов необъятной нашей Родины. «Это ж какая чудовищная по объёму работа делается исполнительским корпусом портала!» – восхищался про себя Терентьев. Политический спектр авторов был очень и очень широк, ну сказано же – Гайд-Парк! Сшибки в «комментах» просто беспощадны. В общем, всё это настоящий общественный подвиг наших ой нелёгких дней, это воистину кислородная подушка литературы и в первую голову – публицистики.

На днях Терентьев не без некоторого удивления прочёл там стихотворный опус под названием «Вечернее вече» некоего неизвестного ему автора. Непритязательное, какое-то дурашливое начало (обыгрывались расплодившиеся в обиходе словечки, видимо, несколько потешавшие автора). А потом он, автор, вдруг жёстко ударил в лоб расслабившегося читателя фактом убойной силы. Да, «пояс шахида» в некотором роде… Поразмышляв, Терентьев выкопировал опус, занёс на флэшку для распечатки потом. Вот как он выглядел:

В ежевечернем вече

любой у нас привечен,

Старик, детьми забытый,

вдова и ветеран.

Располагайся в круге,

пройдёт в беседах вечер –

Без временных лимитов,

повесток и программ.

– Скажите, что за птицы –

физлицы и юрлицы?

Откуда вдруг нагрянули

в российские поля?

Ещё нам это икнется –

вон цены в небо винтятся!

Бюджет многострадальный нам

обгложут до нуля.

– Дык по-добру и не жили!

Вот – развелись тинейджеры

(Жуки такие вредные),

леса все изведут.

Травили раньше дустом их,

да видно, нынче густо их…

– Да, сватья, честно ежели,

не тот уже и дуст.

– Сгубили технологии

менеджера убогие,

Спецов-то прежних нет уже,

а новые не прут.

Кого даёт нам школа-то?

Обкуренных, обколотых.

Ведь это сколько лет уже!

Да и сырьё крадут.

– А где права-то наши-то?

Ить нас никто не спрашиват!

Гляди – открыли Ельцину

Мемориальный Центр!

Семь миллиардов вбухали!

Вот всем скричала б в ухо-то:

Стрясли б с его подельщиков!

Одно – нахапать цель…

– Да правда! Что оставил нам?

Промышленность – развалена.

Село – насквозь разорено,

и счастлив лишь Чубайс,

Да олигархи бандою,

ему все благодарные…

Десяток лет на троне был –

сто лет не расхлебать.

– Да! В тему вот сказала бы –

Филатова стих сказовый

(Ох, и актёр, о Боже!)

читала я на днях.

На нашу жизнь похоже там.

Вот кажется, и рожею

Царище был такой же,

народ его прогнал».

– Ну, что – по нашим святцам –

спасибо демократии,

политбюрошным старцам –

профукали страну.

Чуть свет мне шваброй шаркать.

И то – хоть не на паперть.

Не зря диплом в серванте…

Ну, отойду ко сну.

Привычно горько констатировал: все революции (а в стране 25-30 лет назад выплеснулась именно революция) замышляются романтиками, осуществляются фанатиками, а результаты присваивают себе мерзавцы, причём вторые (ничего удивительного!) легко обращаются в третьих. Ведь что творилось (да и сейчас творится)? Внучек сиятельного революционера, тоже именем Борис, жуируя в Англии под предлогом образования (ну ведь не в разрушенной же России получать его, это образование!), по сообщениям жёлтых газет, в компаниях таких же слётков-нуворишек позволяет себе «выхалкивать» шампанское ценой в две тысячи евро за бутылку. На Родине почтальон адским своим трудом за полтора года (!) не заработает этой суммы. А труд – воистину адский. Не позволяет головы поднять над своей обыденщиной, просто высасывает и отупляет. Ответственность – её и представить себе не могут и не хотят равнодушные соотечественники. Даже когда единиц корреспонденции – тысячи, проходя через руки почтальона, они должны без потерь и ошибок прийти в условленные сроки к тысячам адресатов. Кого волнует, в каких условиях и какой ценой это будет выполнено?

День постепенно истрачивался. Истрачивался свет, солнце давно зашло за громады девятиэтажек, дворы стали сплошной лиловой тенью, а сумка всё еще оставалась тяжёлой – забрал с собой, как положено, всю утреннюю корреспонденцию, стол почтальона после его выхода на участок должен радовать глаз начальства приятной пустотой. Конечно, оно, начальство, не знает (разве что догадывается), что всё равно сегодня эта масса вся не ляжет в надлежащие ящики, что почтальон будет работу завершать поутру, идя в отделение. И пусть не знает – «многая знания есть многая печали». Не положено почтальону работать в неутверждённые часы, охрана труда не велит. А куда деваться – конвейер штука жестокая. И пиковые нагрузки, разноска тех же счетов-извещений либо пятничных газет-толстушек – тоже та ещё реальность, которая не обсуждается, но это повседневщина, в которой надо постоянно выживать.

Ну, всё. Последний на сегодня подъезд. Набрав номер «своего» адресата, услышал чарующий, какой-то серебристый голос, голос своей непреходящей любви – Анны Герман, и мгновенно увидел Её, Божественную! Пролепетал – мол, откройте почте, пожалуйста, и будет вам за это письмо. Но на полуфразе услышал: «О Господи, задолбали…» и – щелчок обрыва домофонной связи… Не поверил! Снова набрал номер, услышал бесконечную тягомотную череду звонков. Слушал, не веря. Как ей, Божественной (?) терпелось, пока по её квартире разносились эти звонки? Это какой же холоднокровной гадиной надо быть?!

Вышел некто с собакой (Всевышний не без милости!). Терентьев вошёл в подъезд (вполне ухоженный, даже благоуханный, в отличие от многих прочих), выдернул из колоды корреспонденции пресловутое письмо, достал карандаш и просто с наслаждением черканул на конверте: «А вы – паскуды! Почта». И забросил в ящик. Но легче не стало. Нет! Не то! Надо это всем заявить – как говорится, Риму и мiру. Заявить от имени униженной российской почты, ниже которой в общественной «табели о рангах» стоит, видимо, лишь неструктурированный корпус уборщиц. Заявить от имени ежедневно унижаемых его коллег-товарок. Заявить мiру, который позволяет им лишь за полтора года заработать сумму, которую за десяток минут привычно пропивает на забугорной тусовке некий отпрыск некой сиятельной особы их Родины. Мiру с вознёсшимся на недоступные высоты законодательством, огородившимся непробиваемой бронёй от всех «неудобных» вопросов. Мiру с продажнейшим, как б… на площади, судопроизводством. Заявить от имени Елены Анатольевны, у которой левый локоть навеки обмотан эластичным бинтом – не проходит растяжение от неподъёмных сумок с корреспонденцией. От имени сортировщицы Ангелины – сегодня поутру её вызвали в операторский зал, а после этого с десяток минут оттуда доносился ор, очень напоминающий обычный звуковой антураж тошнотворной (на его, Терентьева личный взгляд) передачи Андрея Малахова «Пусть говорят» – это пришла «разбираться» с ней некая дама, доверенное лицо нескольких ООО. От имени Полины Егоровны, умеющей в одну секунду сбросить душевное напряжение кратким и ёмким матюгом, при том, что (безотносительно к этому) у неё дома где-то лежит диплом института культуры. Он вдруг ощутил: против них, почтарей – сговор. Сговор всего этого мiра, молчаливо поддержанный равнодушной массой человеческого планктона. Всё это опрокинутой пирамидой (или конусом – какая разница?), упёршейся остриём в него и в каждую из его коллег, уходило в непонятное небо, не планеты родной Земли небо, а в небо Всемирного Космоса, где делят престол Всевышний и Сатана. Надо было опрокинуть, сбросить эту проклятую пирамиду, и это должен был сделать он, мужчина, сделать ради своих задавленных, замученных товарок, не ради себя – что ему-то, пенсионеру: заявил, да и перестал на работу выходить, всего-то и дел. Испачкать напоследок трудовую книжку чем – ну не более чем выговором – велика ли ставка, в преддверии-то Вечности? В конце-то концов, выходя на последний поклон, можно позволить себе чуть больше обычного.

Лук был слишком натянут, тетива уже отпущена, стрела полетела. Вошёл домой. Ноутбук, слава Всевышнему, был свободен. Жена в своей комнате смотрела любимую передачу «Давай поженимся». Вот и чудно, отвлекать не будет. Терентьев включил «комп», разделся, подсел, создал файл и отбарабанил первую фразу: «Савельеву было семьдесят два года…».

Евгений ТРУБНИКОВ

Евгений ТРУБНИКОВ