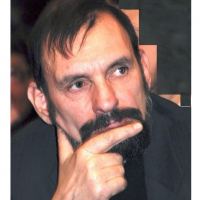

Михаил ТАРКОВСКИЙ

ФАРТ

Рождественская повесть

Напильники

Из-за стола поднялся длиннолицый, похожий на ящера человек очень прямой осанки. Длинный выгнутый нос, небольшая, тоже длинная, коротко стриженая голова. Жилистая шея, переходящая в затылок и череп в одну линию. Очень живая, извивающаяся, она длинно торчала из ворота, как из норы, и словно хотела вылезти, а её изнутри кто-то осаживал, дёргал, а она оборачивалась огрызнуться.

– Здравствуйте, Валерий Ирари… – сбился Баскаков и протянул книгу: – Это вам, подписанная!

– Ил-ларионович, – зычно, напористо-чётко и как-то уставно́ поправил Илларионыч и без паузы резанул: – Ну что у вас?

Протянутую книгу он, кивнув, бросил в ящик стола, как в лоток, и громко задвинул.

Баскаков, заражаясь скоростью, изложил дело.

– Да, базы объединили, не один вы погорели. Регламент, правда, обжаловали… Но на это рассчитывать… – покачал головой Илларионыч. – В общем, скажу так: бесполезное дело. Можно ехать на Владивостокскую таможню и искать концы… Но это всё деньги. И время ваше…

– Да то на то и выйдет.

– Дак в том-то и дело! – радостно подхватил Илларионыч и закруглил: – Мой совет – продавать.

И вдруг возмущённо сыграл шеей:

– Только пэтээс не отдавайте ни в коем случае. Будут просить – ни под каким видом! Удачи!

Баскаков всё давно решил, а к Илларионычу сходил больше для проформы и чтобы не обидеть знакомого, устроившего встречу. Таких Илларионычей он за год навидался. Сейчас начиналось главное…

В назначенный час приехал Анатолий. Подошёл вразвалочку, полноватый, губастый до какой-то рублености – губы как кубы, с гранями. Слова выговаривал с особой спокойностью, как-то олепляя губами согласные «б», «п» и «ль».

– Ребята щас подъедут, – и глянув в телефон, брякнул буквой «б»: – Хе, зара-бо-тались.

Будто в уплату за их опоздание начал неторопливо рассказывать, куда ездил, что пытался купить и как всё дорого. Рассказывал больше для себя, чем для собеседника.

– У нас в городе хрен поймёшь. Едешь по Гоголя – одна сантехника. По Луначарского – одни мойки. Скоро все заправки на одной улице соберут, – он, видимо, чувствовал здесь зубоскальскую основу, но чего-то не хватало. И вынужденно сказал: – Бензин до того левый…

– Не знаю. Я на КНП заправляюсь, – чтоб не молчать, пожал плечами Баскаков.

– А чо за КНП? – вдруг заинтересовался Толя.

– Красноярскнефтепродукт.

– А-а-а… – он воодушевился. – Тогда понятно. Хе, короче, тут у нас на Щорса эти сидят… Синяки… Бензин стреляют и нюхают. А я стою на заправке, слышу такой базар: «Чо, Борода, ты на чём сидишь нынче?» – «Я на Сургутнефтегазе…». «А я на Сибирской Сырьевой». А один обморок, бритый, не оброс ещё, весь в портачках, токо освободился… – «ос-во-бо-дил-ся» Толя медленно и подробно произнёс, особенно обработав, обубнив губами, так что «б» копилось и потом облегчённо срывалось. – Уже сидит торчёный. «Вы чо, уроды, тут гоните, меня слушайте, я всё пере-про-бовал, даже Бритиш Петролеум, х-ха, и я так скажу: та ещё брага, и Сибнефть – сивуха, Новосибирскнефтегаз – вообще бурдымага, и Альянс, и Роснефть – ничего не канает. Только КНП! КНП это да! Это тема!» – и поднял палец. – Ха-ха! От чёрти! – Толя не спеша, в разбежечку, смеялся. – Я бы тому, кто КНП рулит, такой ролик бы подогнал. Ха-ха-а. Вы там спросите у своих. Может выход есть? Ха-ха. А я всё думаю: чо за КНП? Это же не наша, Красноярская… Па-ня-я-ятно.

Наконец подъехали двое. Анатолий изо всех сил показывал, что он сам по себе, а они сами. Баскаков негромко поинтересовался, как они погонят машину без документов, а Толя бросил небрежно:

– Д-да! – И добавил с оттенком одновременного и отстранения, и пренебрежения, и восхищения: – Эти безбашенные разберутся!

Безбашенных звали Серёга и Валера, и они были как пара сказочных механиков, каких-нибудь Болтиков-Напильников. Небольшие, сухие, с рельефными лицами – серые, не то в щетине, не то в металлической пыли. На жуликов не походили, а скорее напоминали инженерных студентов, проходящих практику в заваленном металлом цеху, где с потолка сыплются железные опилки. Спорые, слаженные, нацеленные. И одновременно какие-то предельно изношенные.

Баскаков завёл машину. Открыл капот.

– Так, так, так… – вязко заметались Напильники. – Где от закрылков половинки? Чо, накладки на педаль нет? Так, а туманка? Серый, чо там вторая туманка? Целая? Где? В этой коробке? Ага, вот она…

– Парни, короче, магнитофон отдельно пять тыщ, – веско сказал Баскаков. – Я специально не стал вынимать.

– А может, отдадите? А?

– Нет, двести сорок пять. С магнитофоном.

– Ну, может, двести сорок? С мафоном?

Упёрлись в магнитофон и в двести сорок, будто припирает стена или на билет не хватает. Баскаков, чтобы не сбиться с главного, уступил.

Толя был полуотдельно, полурядом. Привалившись к верстаку, копался в телефоне.

– Так… – подводя итог, быстро проговорил Валера-Серёжа. – Анатолий не говорил, нам пэтээс нужен?

– Как пэтээс?

– Пэтээс нужен, – вторил, не отрываясь от телефона, Толя.

– Так. Погодите… – Баскаков чувствовал, будто под ним лестница пошатнулась и пошла в сторону. – Э, парни. Я раз нагрелся и хорош. Мне вообще никак. Я и так теряю половину. И в пэтээсе стою, фамилия моя. Не… – отрезал Баскаков.

Происходило именно то, чего он опасался. И совсем не с той стороны, откуда ждал. Он зашагал по гаражу. Зазвонил телефон. Звонила мать его друга Серёжи Шебалина, которого все с детства звали Ёжиком:

– Игорёк, – пела-плакала она голосом, бессильно разбухшим, размокшим от слёз, – я очень расстроена, может хоть ты поможешь? Надо что-то делать с Серёжей. Он не просыхает… Я не сплю с трёх ночи. Это страшно! Я во сне видела, как его уволакивают, просто уволакивают маленькие, чёрные такие люди… правда… они по пояс ему, Серёже, и они его волокут, а он цепляется за мебель, за косяки… Ты не поверишь… ты знаешь, как я ко всякой мистике отношусь, я преподаватель… но тут всё по правде, поверь мне… – Она совсем заплакала: – Вы же друзья… были… Он цепляется, и они его уволакивают, и он оборачивается, а у него… Игорёчек… у него зрачки зелёным горят, Игорёчек, и такие… ну… вертикальные, как у кошек, не могу-не-могу-не-могу… помоги, пожалуйста, не могу… это не придумаешь… это видеть надо… ааааа...

– Милая моя, миленькая, пожалуйста, успокойтесь… Лидия Григорьевна… Пожалуйста, я вам попозже перезвоню… Молитесь за него…

– Да молюсь, как могу, я же не молилась… а теперь молюсь… Всё, Игорёк… Позвони, пожалуйста, как освободишься.

Баскаков, побледневший, уничтоженный, возвращался к разговору.

– Да вы не волнуйтесь… – наседали ребята.

– Да чо не волнуйтесь?! Не, ребят… Какой пэтээс!? – говорил Баскаков, изо всех сил пытаясь собраться.

Напильники наседали наперебой:

– Да вы поймите, сейчас регламент будут обжаловать…

– Да погоди ты, Серый, с регламентом, – фыркнул Валера и другим голосом обратился к Анатолию: – А мы можем, Толь, расторгнуть договор купли-продажи?

– Да как мы расторгнем, – возмутился Баскаков, – если тот хмырюга в Уссурийске, и у меня даже его телефона нет? Не-е… обождите, мужики. Мужики, короче…

Зазвонил телефон:

– Игорь, Пете позвони, – сказала Лена, – по-моему, он не знает, что снимать можно только по пятьдесят тысяч. И ты не забыл, что нам на исповедь послезавтра?

– Да не забыл, не забыл! Всё. Пока, – отвечал с раздражением Баскаков.

– Свинюга, – попрощалась Лена.

Пока с ней говорил, слышал, как поверх разговора лёг гудочек. Прорывался-звонил как раз Петро:

– Михалыч, здоровеньки! Как вы там, зимогоры, не вымерзли ещё? Да-а, морозцы-то придавили. Слушай-ка, тут такое дело. Плохо, когда ни в зуб ногой в житейских делах. Короче говоря, я договорился снять всю сумму…

– Ну и снимай, в чём проблема-то? – нетерпеливо перебил Баскаков, зная витиеватость и обстоятельную многословность Пети.

– Да ты почему такой торопыга-то? Всё бегом, бегом… Дай обскажу. У меня же, я вспомнил, срочный вклад какой-то… – «какой-то» он произнёс с брезгливинкой. – Если я снимаю, то у меня проценты сгорают… Но я всё равно снял. Уже снял… Хе-хе… Выручать-то надо классика, а как же…

– Да ты чо! Спасибо, Петро. Я щас занят. Позвоню вечерком.

– А ты слыхал, что Куперман большую премию взял?

– Да пошёл он. Иннокентич вон медведя взял. Я перезвоню… Парни, я не хочу второй раз влететь… – начал снова Баскаков.

– Не, Игорь. Подождите. Давайте так… – прикрывая глаза, говорил Серёжа или Валера, Баскаков уже не понимал. – Мы сейчас вам объясним.

Анатолий захлопнул телефон, спрыгнул с верстака и вразвалочку подошёл к Игорю:

– Вот смотрите, – заговорил он на тон спокойней стоявшего гвалта, сдержанно ощупывая слова своими гранёными губами, – люди забирают у вас авто-мо-биль и дальше он будет готовиться к продаже. Без документов всё это теряет смысл. Это как человек без паспорта. Вы сами уже с этим столкнулись…

Зазвонил телефон, который Баскаков не отключал, ожидая очень важного звонка:

– Игорь Михайлович? – раздался твёрдый и чуть надтреснутый, подрагивающий голос – есть у пожилых людей такие глухо-высокие голоса. «Ч» звучало по-западному, будто пародировали белорусских чиновников.

– Да, я. Говорите… – резко ответил Баскаков.

– У меня к вам как к редактору альманаха адресное предложение. Адресное! – налёг голос на словцо.

– Давайте после праздников, мне не с руки сейчас. А откуда у вас мой телефон?

Звонящий будто не слышал:

– Это очень важно и вы сейчас поймёте, – в слове «очень» снова зазвучало мягкое «тчэ» с сильным придыханием. – Вы петчётесь о русском языке, – голос был очень настойчивый и Баскакову мгновенно представился рослый с костистым крепким черепом дед из тех, что на мероприятиях хулигански рвутся к микрофону, потрясая своими книгами. – И я как почтительный книготчэй внимательно тчытаю все ваши статьи. Я хотчу передать вам для петчати свою работу. Люди отчэнь бестчувственные – им тытчэшь пальцем, тытчэшь, но они не слышат. Так вот, мою работу… Там рассказывается, как вывести язык из-под удара. Поскольку тчысло семь является сакральным, – звонящий говорил о своём труде, как некоем бесспорном и независимом от него самого факте, и Баскаков уже догадался, в чём дело, – предлагается сократить колитчество букв до семи, но ввести в алфавит дополнительное катчэство: цвет. Каждая буква может иметь один из семи цветоу… Таким образом, если помножить тчысло оставшихся букв на колитчыство цветоу…

– Извините! Я не могу говорить, – прервал монолог Баскаков. Его уже потряхивало.

Анатолий продолжил:

– Ребята сейчас попробуют решить всё… в обоюдных интересах… и вас ос-во-бо-дить от возможных неприятностей… – «авто-мо-биль» и «ос-во-бо-дить» он произнёс безо всякого усилия, словно его губы сами свободно повторили, побрякивая, неровности согласных.

Раздался звонок, Анатолий, раздражённо покачал головой и переглянулся с Напильниками. Баскаков не видел без очков номера:

– И утчытывая тчаяния книготчээу…

– Слушайте внимательно! – закричал Баскаков. – У меня к вам адресное предложенье: три буквы, но в цвете и звуке! Трудитесь. Вам позвонят.

Баскакова подлихораживало. Дело, глыбиной давившее целый год, навалилось и грозило привалить, если он споткнётся об этот пэтээс, и уже сминалась Илларионычева инструкция: похоже, на неё предстояло плюнуть.

Зазвонил телефон. Анатолий возмутился:

– Да выключите вы его!

Звонил наконец Артём.

– Нас на связи не было, – говорил он негромко и приторможенно. – Да, идёт машина. У них там одна улетела с дороги, скользко. Звоните. Нет. Сегодня не будет, – рассказывал Артём варёно, будто одновременно рассматривая что-то невразумительное. – Комплектация у вас нормальная. С люком. Салон велюр. Звоните завтра.

Баскаков медленно опустил руку с телефоном:

– Ну, давайте, ладно. Только я не понимаю…

– Короче, делаем расторжение договора, – говорил Валера. – Это тысячи полторы. И снимаем с вас всю эту проблему. Вы уже не хозяин будете.

– Уже это не ваш головняк будет. А того человека, который купит, – вставил Серёжа, желая окончательно успокоить Баскакова, – и который столкнётся с той же проблемой, – как кувалдой добил Баскакова Серёжа, тоже считая, что успокаивает. – Поэтому мы хотим вас обезопасить.

– Так, Серый, Жанка сможет нам расторжение сделать? Давай тогда на рынок едем. Жанка до скольки работает? Звони ей!

Ещё минуту назад ни о ком, «кто купит», и речи не было. Баскаков чувствовал, как, не успев появиться, меркнет световым пятном внезапный человек, который столкнётся с этим гиблым пэтээсом, и что он допускает это. Сдаётся, признаёт силу обстояний. Лестница кренилась и почти разваливалась на ступеньки, и он уже собрался выключить телефон, как позвонила Галька Подчасова:

– Игорёк! Ты можешь приехать!!! У меня авария!

– Что такое?

– Машина на автопрогреве стояла и поехала, всех тут смяла! – почти срываясь на крик, она пыталась рассказать подробности.

– Подожди! Как поехала?

– Не знаю… – зарыдала Галя. – Наверное, я на скорости оставила…

– Жди, приеду, – Баскаков еле выдохнул. – От… ёхарный пуп…

– Чо там? – обеспокоенно спросили Напильники.

– На прогрев поставила на скорости. В «финик» впоролась.

– Жена? – ещё более насторожились ребята.

– Подруга жены…

Напильники наконец пробились к Жанке, у которой долго было занято:

– Жан, ты сделаешь нам расторжение договора купли-продажи? Поняли. Да. С пэтээсом. Паспорт надо? Ясно. А щас скоко? Тогда завтра с утра.

Пауза.

– Короче… Договор купли продажи расторгаем. Прямо на пэтээсе пишем, что расторгнут. С печатью. Да. Смотрите, – особенно строго сказал Серёжа-Валера, – если придут там из милиции – скажете, что приезжал этот… олень с Уссурийска….

– Да как он так приезжал? – возмутился Баскаков.

– Скажете, – подключился Анатолий, – приезжал пред-ста-ви-тель с Уссурийска, вернул деньги, забрал авто-мо-биль. Всё, – сказал он недовольно и взгромоздился на верстак.

– Да. Приезжал по делам, – сказали Напильники. – Встретились. Всё порешали миром. Спросят, когда – скажете: «Не помню, закрутился».

– Да никто не спросит, – пробурчал Анатолий, не отрываясь от телефона.

– Чо, завтра тогда к десяти на рынок, – полуспросил, полуутвердил Серёжа-Валера и, глянув на Баскакова, успокоенно кивнул и подытожил: – Тогда чо? Советуйтесь с юристом. И звоните сразу.

– Да всё нормально будет, – буркнул Толя.

На том и расстались.

Баскаков позвонил юристу. Тот куда-то ехал. Баскаков рассказал обстановку и спросил, как действовать.

– Нормальная практика. Если кто-то будет докапываться, участковый там или следователь, – говорите, что приезжал человек, вернул деньги.

– А спросят – когда?

– Да давно было. Вы чо, помнить должны? Зимой приезжал под праздники. Вроде. Забыл точно когда. Созвонились – встретились, отдал деньги и всё.

– А если телефон его спросят?

– Да какой телефон? Потерял. Делся куда-то! – возмущённо крикнул юрист сквозь шум дороги: – Да! Только обязательно… Куда, колхоз, лезешь! Только… слышите меня? Алё! Обязательно возьмите копию чего там… расторжения и пэтээски. Обязательно. В случае чего покажете – вот. Я не хозяин. Всё. Какие вопросы? – и протянул, успокаиваясь: – Дава-а-йте…

Страшно хотелось пить. Баскаков зашёл в кафешку и, заказав чайничек чаю, с облегчением бросил телефон на стол. Он продолжал лежать, излучая опасность, как шоколадка широкий, с гладким бескнопочным экраном.

Леночка подарила его Баскакову около года назад, но он так и не привык к его ненормальной чуткости. Как осторожно не ухвати, начинал мигать, переворачивать картинку, включать камеру и даже в ней умудрялся перейти на режим самосъёмки, так что Баскаков вместо номера Лены видел своё лицо, искажённое объективом и досадой.

Лена была в текущих веяниях: считалось дурным тоном звонить друг другу, а хорошим – без остановки переписываться, дескать, невежливо, человек занят или задумался, а тут звонят.

Чтобы ответить на письмо, надо было нашарить в телефоне некую область, где мельчайше вскакивала клавиатурка с буковками, половину которой Баскаков накрывал пальцем. В расчёте на это агрегат был обучен способности предугадывать и даже подправлять неправильно натыкиваемые слова. Предлагал варианты, исходя из своего уровня развития и, как говаривал Баскаков, «мировоззренческих приоритетов». И представлял заточённую в телефон и утянутую в чёрное недалёкую девицу, науськанную на навязчивую подмогу. Звали её Нинкой.

Бывало, едет он с писателями выступать по библиотекам, сам, как обычно, на своей машине и за рулём. Вдруг по-чаечьи вскрикивает телефон, и Баскаков умудряется его ухватить и увидеть Леночкин вопрос: «Какой следующий пункт?».

Он начинает натыкивать «Пих… тов… ка». Телефонная Нинель бросается на выручку: недописанная Пихтовка тут же превращается в «психов», а потом в «рихтовку». Или едут из Иркутска, Баскаков натопчет наощупь: «Прошли Канск», а Лена получает: «Пришли скан» и вскипает…

Девушка иногда правила бездумно, а иногда курьими мозгами пыталась обобщить предпочтения, но, бывало, обнаруживала и суть: переправила Чебулу в «чепуху», и вдруг отважилась, вывезя: «чо бухой?», а потом спохватилась: «Сеул».

Уже несли чайничек, как вдруг пискнула Нинка. Писал Ёжик:

«Знаешь, Игоряша, пошёл ты на … из моей жизни со своей моралью, своими попами, и правильными базарами. Пошёл навсегда и окончательно…».

Баскаков медленно допил чай, съездил успокоить Подчасову и, вернувшись в Тузлуки, рухнул без задних ног. Проснулся по обыкновению в шестом часу. Было третье января.

Грязью замазал

– Я ещё посплю… – тихо и полувопросительно проговорила Леночка и, отвернувшись к стене, добавила: – Ты придумал, что детям девятого числа скажешь?

Баскаков на минутку прилёг-пробрался к ней, чуть не придавив коленом чёрно-блестящий экранчик, в котором Лена успела что-то успокоительное нащупать, не разлепляя глаз. Там стояла теперь синяя картинка, которая глупо перевернулась, увидя сбоку подвалившегося Баскакова.

Он подошёл к чёрному окну. Оно было нового, неиндевеющего образца, и округе гляделось в него стерильно, оголённо и как-то пристально. «Первый раз, что ль», – подумал Баскаков в ответ на Леночкины слова. Девятого января ему предстояло выступить перед школьниками на Рождественских чтениях.

На градуснике было под сорок. Он приблизил лицо к стеклу: темно, только звезда еле шевельнулась в мёрзлом воздухе, и показалось – вот-вот замрёт, завязнув, не провернув мерцающего зеркальца. Он вышел в коридор, бурая в рябь железная дверь с заиндевевшими, ворсисто-белыми болтами выпустила его во двор. Прошёл к гаражу, завёл Ленину машинку. На обратном пути гребанул горсть снега и умылся до скрипа, до перехвата дыхания. Влажная рука магнитно прилипла к дверной ручке. С чайной кружкой снова застыл у окна.

Морозно-рассеянным светом розовел восход и сизо стелилась понизу долина Чауса. Вдали за незримой Обью еле различимо дымил трубами Новосибирск. Клубы эти Баскаков хорошо знал. Если к ним подъехать, они восставали громадно и нависали гигантскими монументальными формами, освещёнными рыжеватым солнцем. От их каменной недвижности охватывало задумчивостью, какой-то зимней углублённостью и ощущением, что можно наконец разглядеть время в упор. Что время это больше не сносит течением, и его судьба на твоих плечах.

Пора было в дорогу. Выехал за ворота, и когда пробрался на трассу через Тузлуки, густо и медленно заполняющиеся дымками, то с нарастанием скорости стало расправляться, разрежаться всё, что слежалось за ночь и казалось таким давяще-плотным и неразрешимым.

Год назад Баскаков нескладно совместил два дела: поездку в Уссурийск по приглашению филологов из пединститута и покупку машины на знаменитом Уссурийском авторынке. Ещё дома Серёжа Шебалин дал в подмогу телефон Ивана из Находки, который как раз гостил в Уссурийске. Дальнейшее Баскаков записал так:

«Океанским чем-то повеяло от Ивана, когда он подкатил на яхтово-белом «сафаре» с тигром на запаске и вышел в спортивную развалочку, рослый и очень загорелый, несмотря на зимнюю пору. Ваня лицом походил на чайку, или даже на олушу – есть такая морская птица. Треугольное на клин лицо, узкий длинный нос с горбинкой, внимательные, холодные глаза в тёмных ресницах и бровях. При этом волосы крайне светлые и квадратно подстриженные в плоскость. Боковыми гранями они сходили к вискам, так что причёска походила на кивер. Волосы слегка вились, и крышка кивера была будто с игрой – под карельскую берёзу, только светлую.

Для начала он забраковал те машины, которые я выбрал из-за нехватки денег, а потом, когда я нашёл нечто приемлемое, – приехал на окончательные смотрины. Машина стояла не на рынке, а во дворе каких-то складов. «Продаван» Вова в отличие от Ивана был очень обычной, привычно-трудовой внешности.

В Приморье стояло тепло, и Ваня вышел из машины без шапки в тёмном с отливом костюме. Ладонью с силой надавил на передок машины и покачал – по очереди с каждой стороны. В несколько эффектнейших движений-прыжков, с изгибом корпуса, прищуром и замиранием у прицельной линии кузова, как у орудия, он некоторое время проверял машину на битость-небитость. Линий прицеливания было несколько и у каждой он, сменив позицию, замирал, выцеливаясь, и исполнял целый танец, будто был ледовый фигурист. Меня просто заворожили эти упражнения.

Заглянув под капот и проведя пальцем, бросил: «помпа сопливит». Велел завести и, послушав, сказал, что «шьют бронепровода», на что Вова только полуснисходительно, полупрезрительно улыбнулся и пожал плечами, переглянувшись со мной. Ваня взялся за салон. Нагнулся и кропотливо, не боясь испачкать костюм, облазил нутро.

– А чо накладки нет? – ткнул он на площадку возле педали тормоза, там не было резинки и тускло блестел потёртый металл. Нашёл несколько прокуров, царапин и пятно на сиденье. Глянул документ, и вернул, ничего не сказав. Потом предложил сбросить цену, намекнув, что мол, «если чо, ты смотри», и хохотнул, ослепительно сверкнув зубами и тоже со мной переглянувшись...

Цену Вова не сбавил. На вопрос, почему продаёт, ответил, что машина отцова, но что тот мужик крупный и «взял крузака». Ваня пожал плечами, мол, если решено брать дрова, то он бессилен. И уже собрался ехать, но я спросил, как доставать запаску, крепившуюся из-под низу.

– Да просто, – бесцветно подал голос Вова. – Здесь лючок над бампером. Туда крючок от домкрата суёшь и крутишь.

Иван, не замечая Вовы, сказал:

– Запаска снизу – самая беспонтовая приблуда. В грязи или снегу задолбаешься её снимать. – И кивнул на «сафаря»: – То ли дело – на калиточке!

И неторопливо улыбнулся:

– Поехали с парнями на охоту и взяли здоровенного секача…

Он сосредоточенно прикинул-обозначил размеры, будто тоже только входил в картину и недоумевал вместе со всеми:

– Вот как до колеса. Здэ-р-ровый… – продолжал Ваня, раскатисто пересыпая матерком. – Клычины с палец… от трактора. Короче, пока в деревню за мешками ездили, матрас пришёл на убоище. А я как раз задом сдаю. Тут он ка-ак выскочит из чапыжника и на запаску! Она ещё с оленем была, ха-ха! – Ваня, оглядывая всех, ярчайше улыбался: – Он её дерёт, клочья только летят! И ворчит ещё! Молодой котяра, борзой! Пока он её пластает, я эскаэс хватаю – и клац его меж глаз с полуоболочки! – Ваня сиял: – А не запаска – так и ушёл бы! В дубняки. Хе-хе… Стекло, правда, поменял заднее, не ездить же с пулевыми. Ха-ха! Люди не поймут! Х-хе! И чехол новый поставил. А ты говоришь – снизу…

Я отработал для успокоения ещё пару машин и позвонил Вове, что беру. «Ну отлично», – не ломая ваньку, весело ответил Вова. Всё быстро оформили, и я отрапортовал Лене: «Серебро, бензин, только запаска снизу и без люка, поздравляй». В Нинкиной редакции это выглядело: «Ребро, бензин, только запуск снизу, злюка, поздравляй».

Подъехал Иван и подарил автомобильный магнитофон с экраном, а на вопрос о расчёте хохотнул:

– Да какие деньги! Это так… два раза моего крокодила заправить, – и кивнул на белого «сафаря». – Считай – подарок от приморских ребят. Давай, счастливо!

Улыбнулся белоснежно, глянул в сторону бензобака: «Всегда под жвак!», и, рокотнув шестицилиндровым вихрекамерным дизелем, унёсся с истинно приморским шиком...

К Тузлукам подъезжал ночью, и шесть тысяч вёрст так напирали в спину, что городок промелькнул непривычно быстро. Родной облик огней, заснеженные улички с фигурными надувами на крышах казались по-детски маленькими, требовали всматривания и тихого шага, домашнего дыхания.

Леночка, чудо моё, в накинутой куртке и тёплых калошках стояла в гараже, завороженно глядя на машину. Морозная, та тускло серебрилась сквозь дальневосточную и забайкальскую грязь, сквозь ледяную глазурь и узорную изморозь.

– Большая машинюка…

– Сколько завтра? – спросил про температуру.

– Ой. А я и не знаю… – отвечала расслабленно Леночка.

В дороге следил за погодой, и даже ночью оставался напряжённо вживлённым в неё, как датчик, – что ждёт: мороз ли, потребующий ночных прогревов, снег и тепло, грозящие кашей и докупкой омывателя? Теперь и небо, и выстужающая сизота как-то отошли, и жаль было этой отставной погоды и дорожного собранного строя. И пока не ушла сила пройденных вёрст, хотелось довести до конца – поставить машину на учёт. С утра рванул в город».

Уже стояли на площадке с открытыми капотами, как вдруг Баскакова вызвали по громкоговорителю. В окне раздражённо-сосредоточенный офицер сказал, что у Баскакова «большие проблемы с документами» и спросив: «Сколько денег отдали?», покачал головой.

После резкого повышения пошлин люди стали возить машины в разобранном виде и оформлять на документы от старого или битого автомобиля. Образовался спрос на документы, их стали плодить в виде дубликатов, выписанных взамен якобы утерянных. На одну автомобильную душу оказывалось оформлено сразу несколько машин. Для борьбы с таким широкодушьем объединили базы регионов и много народу пострадало. Ни поставить, ни снять с учёта подобную машину стало нельзя. Находкинский Ваня, увлёкшись «ходовочкой» и «калиточкой», документы проморгал.

Баскаковская машина была оформлена как раз на дубликат такого пэтээса, выданного «взамен утерянного» в Усолье Иркутской области, где автодуше было отказано в регистрации. До выяснения причины Баскакову разрешалось на машине ездить, продлевать каждый месяц транзиты и по всем вопросам обращаться в межрайонное отделение государственной автоинспекции. К беленькой, необыкновенно хрупкой девушке – Вере Лихтенвальд, в серой юбочке и кительке, в бирюзовых в толстую полоску рейтузах и сапогах, которые сидели на её тонких ногах, как краги – настолько их стенки казались толстыми, твёрдыми. Колечко на тонком пальце тоже было будто велико. Баскаков уже её называл Верочка и дарил книжки. Хрупкий Верочкин вид никак не вязался с теми сталистыми вещами, которые через неё решались, с судьбами, которые корёжились от неприятностей и как-то особенно, казалось, зависели от контраста между её видом и значением.

Через четыре месяца пришёл ответ, что машине, на чьи документы был оформлен его автомобиль, было отказано в регистрации, по причине, «наличия сведений о представленных документах в числе утраченных или похищенных».

– Да нет, – твёрдо говорила Верочка, – какой новый пэтээс? Пэтээс только один. Это как паспорт – там ваша фамилия, дата рождения. Без него вы не гражданин.

– Ну почему? Паспорта как раз меняют и фамилии… Вера Адольфовна, а ведь тот владелец наверняка с каким-нибудь гаишником этот дубликат… сплодил. Если в Усолье копнуть?

– Игорь Михалыч, – Верочка твёрдо положила тонкую ручку на стопку папок, – на это годы уйдут, я вас уверяю. Да и никто не будет заниматься. Вот есть ответ… – она взяла в руку бумагу. – И никуда не прыгнешь. Машинка ваша как транспортное средство… – Верочка развела руками, – больше не существует. Никто, конечно, у вас её не заберёт. Но ездить на ней вы не можете. – И добавила неофициально, сжалившись: – Если только на севере в тайге где-нибудь... Где милиции нет.

Машину Баскаков поставил в ведомственный гараж к знакомому. Ездил на Лениной машинке, много писал и работал, а к зиме серьёзно озаботился продажей. Решение постепенно назревало – сначала казалось диким, потом притиралось к сердцу, а потом уже ярко и победно заманило освобождением. Настала новая полоса. Если в «эру транзитов» силы шли на поиски милицейских знакомых, то теперь Баскаков колесил по мастерским.

– Да, наворотили делов…. – говорил очередной автомеханик. – Это всё из-за регламента. У меня знакомый, он тоже то ли раму пилил, то ли чо.

– А чо за знакомый?

– Генка один…

«Генка оказался здоровый полный малый с блестящим неровным лбом и прозрачным по-над ним ёжиком. Занимался «проколами» – протягивал коммуникации под дорогами. У гаража стояла его рабочая машина: фантастически-затрапезного вида японский грузовик, обвешанный ржавыми цепями, штангами, какими-то трубами и несусветными устройствами. Генка сделал большую трудную работу за городом и сидел в гараже, ел вяленую рыбу на газете и запивал пивом. Машина, о которой предстояла речь, стояла в гараже. Пыль на ней казалось светлой, а когда я протискивался к Генке, на куртку легла тёмными мазками.

– Не-е... Я раму не переваривал. Ешь пелядку, – чавкнул он. – У меня вообще не так было. Пиво будешь? Томское. У меня баллон дома… – «ль» он произносил мягко, особенно в слове «баллон» прозвучавшее как «баллён», и так пустился в рассуждения про пиво, что я еле вернул его к теме.

– А-а-а, ну… – жуя, скучно отозвался Генка, разочарованный собеседником, и нехотя начал: – Короче, я подготовился. Такой стоит шестьсот. Я беру в городе за триста ушатанный и ставлю на учёт. А в Амурской области, в Свободном, нахожу такой же, только путний, но без документов. Тоже за триста. На паровозе еду в Свободный. С собой беру документы, табличку подкапотную и клёпальник. – Он запил шипящим пивом розовато-белую пелядкину спинку. Мясо он отделял сапожным ножом, так возя по шкурке, что под ней елозила и рвалась газета и жёстко отдавался обитый жестью стол. Пиво наливал в бурую от чая эмалированную кружку, и оно входило в реакцию с заваркой на стенках и пенно лилось на газету.

– Клёпальник?

– Ну, клёпальник… – в слове «клёпальник» «ль» оказалось и так мягким и он словно промахнулся. – Клёпальник обычный. И заклёпки. Приехаль. Стрелю забили колё трассы. – Генка обгладывал плоскую рыбинку за рыбинкой и постанывал, укал как-то: – Деньги отдаль, у, машину забраль. М-м. В кусты загналь. Табличку переклепаль. – И добавил презрительно: – Х-хе! Талён этот… – условность таблички его ужасно смешила.

– А… на двигле?

– Да погоди… Короче, мужик этот, чей «крузак», сказал, что после Читы менты такие машины пасут. Докопаются и капец, себе забирают. Страсть их ценят. До Читы доехаль, ну и стал договариваться, чтоб до Улян-Удэ в фуре проехать. Там здоро-о-овая плёщадка… – он провёл вокруг ладонью и сказал восхищённо: – Дальнобои. Ну и парень на плёщадке, типа разводящего, всё сразу поняль. «Сиди, грит, тут пока». Сижу в кафешке. А там бурят пиво пьёт. – Гена всё увеличивал крупность рассмотрения: – Худющий, в чём душа держится, пиво течёт по усам, – он восторженно показал пальцем, как течёт пиво. – «Сигареты есть?» – «А что свои не имеешь? – спрашиваю. – До чего ж ты, говорю, докатился… Ты хоть ешь что-нибудь?».

– А на движке номер не перебивал?

– Не перебивал. И… ты не перебивай. Короче. Я спрашиваю: «Ты хоть ешь?» – «Коне-е-ечно ем», – изобразил он комичную солидность бурята: – Ва-а-ажный, как слён. «Ну что ешь-то?» Тот: «Ры-ы-ыбу, по-о-о-озы», – несколько раз протянул в нос рассказчик, требуя ответного восторга.

– А дальше?

– Ры-ы-бу, по-о-зы… – не расставался с бурятом Генка. – А дальше? – спросил он, теряя интерес, и чем сильнее удаляясь от кафешки, тем чаще озираясь на неё и всхохатывая. – Смотрящий подводит меня к дальнобою… Здоро-о-овый стоит. Песят-пятый регион. Омск. Договаривайтесь. Договорились. Загоняй. Загналь. И поехаль с ним. А в Уляне выкатился. Ну и всё. А дома только с рамы на раму перекинуль. Не, ну чудотворец: «ры-ы-ыбу, по-о-о-озы»…

– Дак а на двигуне номер-то как?

– Да там никто не смотрит. А где смотрят – я в фуре проехал. Х-хе.

– А на раме?

– Да грязью замазаль.

Гена вдруг как проснулся:

– Дак у тебя в чём загвоздка-то?

Я объяснил.

– Искать «биток» с документами, – собранно отвечал Геннадий, – резать и переваривать раму. Талён этот склёпывать. И на двигле перебивать. Парни аккуратно делают… Но всё это стрёмно. И это если на учёт не ставить-снимать. А как я езжу – за четыре год никто не глянул. А в твоём случае… Не знаю… – он прицыкнул языком и покачал головой: – Если продавать... На запчасти только. За четверть цены уйдёт. Либо самому – ключ в руки, х-хе и вперёд. По узлям дороже. Но однозначно скидывать надо. Тольку не будет. Зря пелядку не ел. Удачи. Не за что…».

Баскаков уже въехал в город и полз по пробке, упираясь в красные фонари японского микроавтобуса, рвано парящего выхлопом. На бугре микрик шлифанул, прочертив шипами по льду. Лёд красно блеснул в фонарном отсвете. Рядом парень в обшарпанной тёмно-зелёной «висте» курил в открытое окно. «Как я когда-то…» – с теплом подумал Баскаков.

Баскаков всю жизнь или сидел безвылазно в Тузлуках за письменным столом или несся по тёмной утренней дороге, врываясь в город мимо огромного бетонного забора с рёбрами и колючкой. Забор этот знал ещё со времён, когда ехал на крепкой русской машине – чёрной, с форточками, малиновым салоном и воздуханом, похожим на диск от ППШ. Он тоже тогда курил, опуская стекло в любой мороз, и было что-то великолепно-несовместимое в студёном трепете за окном и смеси морозного ветра с табачной едкостью, на границе которых завязывался целый фронт неуюта, резкости и ангинной стыни, бывшими Баскакову так же нипочём, как дыры в асфальте – листовым рессорам его «двадцать четвёртой».

Парень бросил окурок на дорогу, тот рассыпался на искры необыкновенно ярко и тревожно. Баскакова не отпускало три вещи: передача денег, встреча с тягучим, как столярный клей, Петей и покупка новой машины.

Встретились уже без Толи с Напильниками, помчались на авторынок и там всё сделали в павильончике у Жанны, оказавшейся красивой и ушлой девахой с косой белёсой чёлкой. На документе появилась надпись, что договор расторгнут и что Баскаков больше не хозяин. И печать.

Баскаков хотел, чтобы деньги передавались при свидетелях, поэтому надо было успеть, пока мужики из гаража не уехали по делам. Встряли из-за аварии. Из гаража звонили, торопили. Дамочка на новой и уродливой корейской машине подалась по диагонали, не включив поворот, ещё кто-то рядом не так ехал, и парни особенно злились, матерились. «Но, чучело!» – рявкнул Серёжа-Валера на пешехода, который замешкался и не решался: идти или ждать – сначала было пошёл, потом остановился, Валера выждал, но едва тронулся – и тот рыпнулся.

В гараже передали деньги. Баскаков пересчитал и дал перечесть механику: всё было правильно, только часть пачки пухло темнела мелкими измызганными бумажками. Не веря, что всё случилось, вышел во двор. Ребята выехали на его серебристой машине и стали перед воротами – он видел их через лобовое стекло: сидели слаженным экипажем, устремлённые в свои дела и, не глядя на Баскакова, о чём-то судача, ржали.

Баскаков на всякий случай проверил в банке деньги – как и думал, они были не фальшивые. Встретился с Петей и забрал недостающее. Звонил Артёму, тот не брал трубку, потом всё-таки объявился, и на следующий день Баскаков поехал встречаться. Артём оказался невзрачным худеньким пареньком. А машина – отличной. Ясное серебро. Чистый кофейный салон. Запаска на калитке, люк. Но главное, что её состояние было намного лучше той, на которой уехали Напильники.

Утром машину оформили. Поставили на учёт. Артём предложил натереть мастикой бесплатно («наш салон делает предпродажную подготовку!»), но Баскаков отказался. Привинтил номера, поменял у знакомых ребят масло и победно вернулся в Тузлуки. Предстояла вечерняя исповедь.

Вид из космоса

Лена все дни не то болела, не то капризничала, и лежала, читая и что-то записывая в тетрадку. Была бледной, вялой и раздражала Баскакова, приезжавшего усталым и одновременно звенящего событиями и требующего ответного перезвона.

Отец Лев был другом семьи. Жил он при монастыре в Боеве в двухстах километрах от Тузлуков, куда Баскаковы собирались на Рождество. Сейчас по сложившейся традиции он приехал в Тузлучинский монастырь. Исповедь была вечерняя, могло прийти много народу, но Баскаков знал правило отца Льва исповедовать столько времени, сколько потребуется. Помимо исповеди Баскаков хотел спросить у отца Льва духовного совета по его отношениям с Ёжиком и не знал, позволит ли время.

Серёжа Шебалин был знаменитый, с гусарскими повадками парень. Когда просили его описать, отвечали: «Помните казака с картины Сурикова «Покорение Сибири Ермаком»? Там один с веслом. А другой, второй с кормы – с ружьём который: вот это он! Не помните – обязательно посмотрите».

Сходство было удивительное: совпадало именно стремительно-грозное выражение лица, летящий покат лба и свирепые белки. Только Сергей был поплотней, поухоженней, посинеглазей. И нос имел, что называется орлиный, а усы поменьше и позолотистей. Со школы был необыкновенно взрослый, крепкий, брился и курил класса с восьмого, а в студенчестве был накоротке с мужиками-преподавателями.

Чудил Ёжик напропалую. Будучи коноводом, потащил как-то всех в пивную. По дороге поймал белого голубя, и тот доверился ему и как привязанный ходил по столу меж кружек. Пивнушка закрывалась, и ребятам пришлось взять пива с запасом. Запас оказался столь основательным, что, несмотря на приказ Ежа допивать, пиво встало столбом в пищеводах. Добыли где-то прозрачных пакетов и по-хозяйски залили остатки. Собрались в гости. Долго ловили машину – компанию с янтарными пакетами никто не брал. Пузатые подушки подтекали с углов. Ёж одной рукой придерживал пазуху с голубем, другой писал на асфальте пивом: «Баскак дурак». Наконец он ухитрился остановить скорую помощь, компания в неё взгромоздилась и помчалась под крик Ежа: «Шеф, включай сирену, гони на красный!».

В гостях уже были какие-то тихие посетители. Ёж моментально перелил пиво в кастрюли, сгонял кого-то за водкой и, вовсю разойдясь, впал в чтение на память «Чёрного человека». Читал кусками, а когда сбился, маленькая, похожая на землеройку, девушка Соня с цигейковой шевелюркой пискнула:

– Как вы относитесь к Бродскому?

– Так же как к Троцкому! – рыкнул Ёж и так сверкнул белками, что девушка задрожала и спряталась в другую комнату. Вскоре поджало пиво, и Ёж рванул в уборную, находившуюся в конце длиннейшего коридора, гэобразно ломающегося к кухне. Комната, где притаилась Сонечка, тоже выходила в коридор. Девушка отправилась в экспедицию за чаем, и на беду оказалась перед Ёжиком. Решив, что его пытаются опередить, он наддал, а девушка, услыхав за спиной угрожающий топ, обернулась и наддала тоже, стремясь к укрытию – к той самой уборной, куда рвался и Ежина. Началась гонка, но девушка оказалась шустра, и Ёж не успел: раздался щелчок шпингалета. Он несколько раз колотнул в дверь ногой, и, не теряя секунд, выскочил на улицу, вернувшись с которой обнаружил, что ни этажа, ни квартиры не помнит. Сев в лифт, взялся обзванивать все подряд квартиры на каждом этаже. Нужный, видимо, прозевал и, отчаявшись, влез в лифт и нажал все кнопки сразу. Кабина застряла. Он принялся молотить ногами. Жильцы вызвали милицию. Приехал наряд, но Ёж с такой убедительностью пробасил: «Товарищ сержант, поставьте свой автомат на предохранитель. Я Ёжик, ни головы, ни ножек», что наряд посмеялся и уехал, а подоспевшие лифтёры пленника освободили.

Дальше Ёж рассказывал, как проснулся в незнакомой комнате и в рассветной синеве увидел на буфете фарфоровую троицу: «Пёсик, котик и голубчик. Когда голубь почесал клювом крыло и пошёл, я понял, что надо остановиться». К сожалению, это так и осталось анекдотом, хотя пивная каллиграфия «Баскак дурак» имела продолжение.

Одним из первых Ёж обнаружил спутниковые американские карты, отражающую местность до мельчайших подробностей. Подговорив друзей и приехав в Тузлуки, он подпоил Баскакова, а наутро на лужайке рядом с домом компания выложила огромными ветками «Баскак дурак». Фотоснимки карт в те годы обновлялись редко, и удивительным образом обновление произошло как раз тем утром, так что карта висела чуть ли не год. Потом, правда, оказалось, что Ёж подглядел задумку этой хохмы у журналиста Алексея Тарасова, но про то помалкивал и продолжал утверждать, что сам всё придумал, изучил, да ещё и подстроил, и распространял целые фоторепортажи с подписями: «Усадьба писателя Игоря Баскакова. Первый снег», «Тузлуки. Бабье лето». «Осенний звон. Дума». «Усадьба классика – вид из космоса».

Между двумя надписями «Баскак дурак» целая жизнь прошла. Шебалин закончил исторический факультет по специальности археология и этнография. Хорошо знал английский язык и в нужный момент успел завязаться с иностранцами и отхватить выходы на международные археологические программы. В то время на коне оказывался тот, кто без запинки мог произнести словосочетание, вроде, «sustainable development». Потренируйтесь: састенебл девелопмент, састенебл девелопмент… Ну как? Вот то-то и оно. А Ёж мало того, что великолепно справлялся с девелопментами, но и обладал даром вписать их в чиновничьи планы, без чего никакой серьёзной деятельности не могло быть и в помине. Среди кабинетных бытовала легенда, как Шебалин, «пинком открыв дверь, врывается в кабинет министра и с пылающим взором и криком «систенебл-девелопмент!» убеждает в чём угодно». Подобное действительно случалось и давалось искренней и открытой повадкой, умелым и убедительным словом и глазами, горящими то свирепо, то восторженно. Чиновников подкупал его сугубо мужской вид, компанейская манера, то вкрадчивая, то армейски-горластая, способность перепить любого начальника и героем выходить из любого заезда на всякие базы с банями, бассейнами и их обитательницами.

Но, пожалуй, главный его талант заключался в сочетании двух умений: бескорыстно сиять идеей науки и, чувствуя людей, оказываться рядом в нужный момент. Всем казалось, будто за ним кто-то всегда стоит, так умел он обобщить своим видом дух любого из кругов – чиновники думали, что за ним наука и иностранные деньги, наука – что иностранные деньги и чиновники. Иностранные деньги жили по своим идиотическим правилам: их не разрешалось тратить на строительство, но при этом поощрялось просаживание тысяч на никому не нужные рок-фестивали. Ёж был хитёр и умудрялся хотя бы часть выручить и пустить на дело.

При всей любви жить на широкую ногу он стоял на принципах братства за идею и свои успехи делил на друзей: кураж и товарищество были его главные опоры. Очень поддерживал Баскакова, когда тот жил впроголодь, и издал его первый сборник рассказов «Бичуган из Богучан».

Шла совместная долгосрочная программа по исследованиям в Горном Алтае. Ёж с совершенно невозмутимым видом произнёс словосочетание «The Altai Мountains – the territory of sustainable development», после чего на въезде в республику появился огромный щит «Горный Алтай – территория устойчивого развития», а Ёж открывал пинком уже любые двери.

В это время позакрывали региональные киностудии, зато приехала из Франции некая кино-старушенция учить сибиряков документалистике, и её тут же облепили непризнанные дарования, которых Ёж умудрился растолкать и так закорефаниться с этой Катрин Водё, что вместе с ней и своим фотографом они отсняли документальный фильм «Принцесса Укока». Монтировали его во Франции, где Ёж завёл кучу знакомств и раздобыл для института новейший георадар, с помощью которого на Укоке открыли поселение афанасьевцев. До сих пор считалось, что они туда откочёвывали только летом и вряд ли укрепляли быт.

Шебалин работал в институте и одновременно был экспертом в одном международном совете. Вскоре его как специалиста по Горному Алтаю, владеющего английским, свели с премьер-министром, который должен был везти на Укок некоего «азиатского прынца». И Ёж настолько удачно провёл поездку, попутно устроив рыбалку, родоновые грязи, пантовые ванны и охоту на козерогов, что оказался небывало подтянутым к сферам. Как на шарах поднятым, неудобно поджатым к потолку и поглядывающим оттуда стеснённо, но невозмутимо.

Ёж был так уверен в своих силах и так ненавидел бездельников и хитрованов, что не заботился о тылах. Непривычка к уступкам и резкость привела к порче отношений с директором института, который попытался присоединиться к Ежиным достижениям. Ёж взбрыкнул, и попытался сам вырулить на очередную взлётную полосу под названием «Плато Укок – урок экологического штиля», но его наработки и заслуги моментально были приписаны различным захребетникам, и он оказался оттёртым в разгар самых дерзких планов. В то время заговорили о русско-китайском плане газопровода через «зону покоя Укок», и Ёж на совещании у министра назвал его «безобразной авантюрой, замешанной на карманных интересах группы нефтегазовых дельцов, не имеющих ни малейшего представления ни о научных, ни о государственных интересах». Досталось и науке: «Наука?! – возмущённо крикнул Ёж. – Попомните моё слово: едва всем этим трупоедам покажут газовые бабки, они забудут о научных идеалах и засунут языки в …пы!». Так оно и вышло.

Враги ликовали, и Ежа постепенно выдавили из нескольких проектов, а в самый решающий момент ему прилюдно изменила жена, руководящая одним из смежных направлений, и он выгнал её из дому, оставив дочку, которую та обманом забрала.

С криком: «састенебл-девелопмент, суки!» Ёж шарахнул ногой в приёмную президента Сибирского отделения Академии наук, но его не приняли. Ёж не справился. И не оттого, что не привык проигрывать, а оттого, что всё его победное организационное бытие было изначально пропитано застольем, и никто из друзей, которых он щедро трудоустраивал вокруг себя и вовлекал в летящий и полный планов кураж, не понимал, что вечный коньяк на столе был для Ежа намного важней, чем для всех остальных. Его карьера была как хмельной полёт на снегоходе – ночью, в мороз, по наледи. Когда ледяной ветер бодрит, пока несёшься, а при первой поломке гробит. Она случилась, и пришлось спешиться. Тут коньяк навалился и стал забирать – по-хозяйски, как ночная стужа.

Баскаков писал:

«Выходит, чем больше печатаюсь и утверждаюсь в опорах и внешних и внутренних, тем сильнее рушится Серёжа. Он уже поменял с десяток работ, с которых всё чаще вылетает, потому что или пьёт или пребывает в таком звеняще-придирчивом и гневном раздражении, что от него стараются избавиться. Питьё совмещается с ночным рытьём в новостях и отслеживанием моих выступлений и интервью, где Ёж наполняется бесконечным несогласием и осуждением, которые выплёскивает при встрече.

Начинается спор, тяжкий ещё и тем, что Ёж ничего на свете уже не любит, кроме «нескольких людей» и общей идеи «организованности». Когда его спрашивают, что он сам предлагает сделать сегодня в России, отвечает, что каждый должен заниматься «своим делом», что не его обязанность что-либо предлагать, что не берёт на себя такую ответственность в отличие от «некоторых», и, вывернув на поле нападения, разворачивает атаку.

Говорит дежурные три вещи: что в «нормальных странах» всё по-другому, что хватит нам идей – пусть каждый «на своём месте хорошо дело делает», и что здесь ни при какой идеологии ничего путнего не выйдет.

Разговоры о Родине не выносит, называет пафосом и морщится. Морщиться он любит, и существует с десяток разновидностей Ежиного сморщенного носа. Весёлое, короткое, затрагивающее только переносицу, – когда кто-то что-то глупое говорит, а он со мной переглядывается. Кабинетное, будто на случай прослушки, когда спрашивают про нового губернатора: «Ну как он?». А сморщенный и несколько крысиный нос означает, что надеяться не на что. Просто сморщенный нос – от весёлого настроения. А бывает нос-сигнал – когда, устав сидеть над письмами, Ёж смешно шевелит очками, намекая на коньячок.

Средне-брезгливая наморщенность означает, что тост за Россию так же неприличен, как разговор о героизме среди военных или обсуждение таёжного риска промысловиками. В молодости нам всем так и казалось – патриотизм ассоциировался с пропагандой чего-то набившего оскомину. Среда, где рос Ёжик, была пронизана щепетильностью и бабьими страхами кого-то обидеть и потребностью без конца защищать тех, кто и не подозревал о том, что нуждается в защите. Пестовался обострённый нюх на некое настоящее, на неприятие поддельного, массового, и способность рассекретить и отсечь как можно больше постыдно-поддельного считалась сословной доблестью.

Ёж с одинаковой ненавистью относился к любому «ненастоящему», и замечательна была реакция на него дам, падких на текущие ценности. Он выглядел очень внушительно, весь в породистых штучках, водоплавающих телефонах и дорогущих карабинчиках для путешественников. За этим дыханием заграницы недалёкие девы чуяли большой буржуазный достаток. А поскольку он был намного интересней и обеспеченней краснолицых коммерсантов в меховых кепках и с маленькими портфельчиками на ремешках, то невесты на него так и клевали. А когда он вваливался в клетчатой рубахе в какой-нибудь священно-заповедный псевдояпонский ресторан, то настолько шокировал спутницу простецкой повадкой и презрением к новомещанским нормам, что слетали все девчонкины настройки.

О русском народе говорил так:

– Да, дерьмо народ, завистливый, ленивый, тупой. Ни мне, ни соседу. Лишь бы дальше носа не видеть. У Толстого хорошо на эту тему написано – как казаки на французский арьергард напоролись, сбили их, и вместо того, чтоб гнать до талого, знаешь, чем занялись? Сёдла с убитых лошадей сдирать. Х-хе! На хрена наступать? Сбруя важней. (Да, девушка, я же сказал: малосольный муксун, два стейка из оленины и ноль семь «Белухи»…) Духовность, б..! В Приморье батёк церкву строит – китайцев нанимает! Ваши-то православные где? Чо молчишь? А? Хрен на. Да на здоровье… Ни тачку собрать не могут, ни рубаху сшить… – Лицо Ежа особенно багровеет, а белки сверкают: – Уезжал тут в Рино на охотничью выставку, а мать в больницу попала. Прихожу – она в коридоре на койке голая лежит, мимо мужики ходят, она орёт, ни одна падла не подойдёт! Ни од-на! А нянька, мерзота, сидит в ординаторской на стуле в телефон базарит и бутерброд жрёт… С салом. Сука жирная… – и начинал тянуть медленно, таинственно: – Не-е-ет. Ничего здесь не будет. Нич-че-го. – И обрубал: – Давай! За маму мою! – и краснел глазами. – Чудесная женщина! Закусывай… – И сам, закусив, выходил на новый круг: – Игорь, я был на ранчо в Монтане. До чего там прекрасно всё организовано. Тебе бы просто понравилось! Просто. Ты не представляешь, сколько там ручного труда! И всего натурального. Традиционного. И как они берегут это. И так же всю эту хрень тоже терпеть не могут… Нью-Йорки всякие. У них даже выражение: «Plastic World». Да вот! Вот! Казак твой, Михайлов, рассказывал, как их в Швейцарии принимали. В горах. Какие там деревни, музеи, спевки-гармошки! Прекрасно живут именно тем традиционным, за которое вы ратуете, – и снова отстранённо, как мохом проложит: – Не-е-е. Ни-чего не будет… – И следующее бревно наваливает: – Это у вас тут не могут порядок навести. Элементарные вещи. На Урале человек сделал музей, а орава дармоедов из управления культуры его в такой угол загнала, что он кони двинул. Игоряшенька, дорогой. Ник-ко-му ни-че-го не надо. Одни бабки на уме. Бабки и халява. Всё! Давай! За нас!

Пытаешься возразить, что в тебе дело всегда! Не в том, какой народ, а в том, что ты для него сделал. И что на тонущем судне можно сколько угодно в гармошки играть.

– Не надо ничего ни для кого, и ни за кого делать, – дидактически по складам доносит Ёж. – Все оч-чень взрослые люди. (Девушка, а у вас есть морс?) – Переглядывается: – Симпатичная, хм… (Девушка, а вы в Горном Алтае были? Напрасно…) Баскак, а хочешь, я тебе исследование закажу? По Горному проедешь, посмотришь, с людьми поговоришь, ещё и денег заработаешь. А? Давай? Девушка, а принесите-ка нам листочек бумаги, э-э-э… автоматическую ручку и груздочков со сметаной! Хорошая, кстати, работа могла бы получиться… Как же она будет называться-то? Так. Давай! За тебя! Э-э-х! Хороша! И груздочки… просто зашибос… «Обзор…». «Обзор состояния… Так, так… обзор состояния и перспективы развития традиционных укладов на территории… хе-хе… – и он посмотрел с победной хитринкой и подмигнул: – устойчивого развития Горный Алтай». Ты и староверов туда воткнёшь, пока живые, и казаков, и алтайцев… Это ж история! Это твоё всё! Ну? К Кучугановой съездишь. А? Ну что? За нас!?

…Пить мог бесконечно и никогда не терял облика. Все уже не вязали лыка, а в Европе едва подходило деловое время и ему начинали звонить. Он не только отвечал как ни в чём не бывало, а ещё и горящим мозгом ухитрялся нащупывать новые задумки, а закончив разговор, садился за стол и до утра, припивая коньячок, писал письма на великолепном английском.

Картина из юности, которую никогда не забуду… Ёжик сидит у костра на пихтовом лапнике. Волосы – небрежным шёлковым горшком. Борода, уже настоящая, крепкая с золотцем… Он обожает рубахи в клетку и сидит как раз в такой вот, красной в чёрную клетку, и снимает её… А у него торс, смуглый от природы, бицепсы, грудные мышцы выпуклые… причём он спортом не занимался, а сам по себе такой. И волосы дорожкой породистой на грудине… И он эту рубаху снимает и швыряет… и так небрежно, под нос говорит: «Женщины, зашейте рубаху»… И они, прямо несколько штук девушек, как чайки, пикируют за его пропотевшей рубахой… А здоровый был кабанюка, мы его вдвоём с Костей не могли заломать, на руках висим и ничего сделать не можем.

В молодости у Ёжа были густые волосы. Потом они стали редеть, появилась маленькая, похожая на китовый ус, карманная расчёсочка с короткими зубчиками, с которой он стал задерживаться у зеркала. Потом он очень сильно полысел, и сейчас напоминает уже не орла-беркута, а стервятника или сипа: худая костлявая голова с орлиным носом, и особенно страшный меловой с похмелья вид – трупно-синие мешки под глазами и в самих глазах сумрак… Могильный сумрак… Не могу… Не могу… Серёжа, прости…

Пришедшие к вере его бесят, и с ними он расправляется, как Губошлёп с Егором Прокудиным: казнит за прошлое. Беспощадно. И ненавидит «попов». И также ненавидит шваль всю мелкокусачую. Логики никакой нет. А есть сердце большое и доброе. И больное. Но что-то мешает… сословная гордыня, воспитание, не знаю… В душе-то он всё любит, и мешает только точка, с которой он смотрит, и если бы его чуть с неё сместить, даже вместе со стопкой, то может всё бы и наладилось?

Куда-то нас пригласили, а он прознал, и рвался к нам, не мог найти, и пришлось ехать навстречу, забирать… А там… шашлыки, лаваш, чача-мача. Шум-гам. А потом вдруг – как звук убрали, и мы смотрим друг на друга. И я вижу его красные веки толстые, и эти глаза набрякшие, разъезжающиеся, будто они… упали, с краёв обвисли, но всё равно – глаза. Язык что угодно молоть может, а глаза не обманут. И я гляжу в них и спрашиваю: «Ну ты как, Серёг?». А он говорит немножко нараспев и совсем не по-боевому, не по-ежиному: «Всё хо-ро-шо. Всё бу-дет хо-ро-шо». И я смотрю в эти обвисшие глаза и всё внутри рвётся: «Прости меня, братка, прости! Ну как? Ну как мне тебя спасти!? Было б на войне – на руках вынес бы! Иль полегли бы оба! А сейчас – как помочь? Если ты даже сам себе помочь не хочешь! Сколько уж всего переговорено. Ну как? Как?! Да что же за горе-то!». И я смотрю в эти глаза и погибаю, каменею, молчу, и всё больше и больше в этом молчании лжи и предательства. А в глазах его чёрным по белому: «Пристрели меня! Или без войны тащи…».

Исповедь

Александро-Невский храм в заштатном купеческом городке Тузлуки был построен в конце девятнадцатого века после убийства в 1881 году императора Александра II. Тузлучинский купец Никифор Вытнов обратился в Святейший Синод с просьбой разрешить построить на свои средства храм во имя небесного покровителя убиенного царя – князя Александра Невского. А в конце двадцатого века вокруг храма была основана женская обитель. Монастырь был небольшой, но аккуратный и ухоженный, белые постройки, творожно-белый собор с золотыми куполами, кованые ворота.

Народу в храме было не много, видимо больше рассчитывали на Рождество. Баскаков пропустил Лену вперёд, и сам оказался последним. Отец Лев – рослый, светлоглазый, немного напоминающий доброго волка из «Иван-царевича», с лицом собранным, утянутым к некоей точке впереди носа. И в очках, каких-то особенно прозрачных, круглых, в тонкой серебристой оправе. С седоватой раздвоенной бородой и взятыми в пучок власами, нависающими с боков расслабленно и выпукло, и тоже седеющими и немного в зелень. Он с Юга России, гхакающий, но не по-украински придыханно, а пожёстче, по-донски. Замечательна его улыбка, особенно захватывающая глаза – радостно-смущённая, всепонимающая, от которой на душе тепло и надёжно. Очень он пришёлся Баскакову с Леной доброжелательностью, рассудительностью, неприятием формализма.

Отец Лев велел Баскакову читать на клиросе, а пока исповедовал Лену. Баскаков читал в пол-оборота, и поглядывал на Лену, видел, как двигалась её голова, когда она говорила. И как отец Лев, улыбаясь, склонялся к ней и тоже говорил, то глядя на неё, то озирая храм. А потом накрыл ей голову плотной и будто твёрдой епитрахилью, приложил ладонью и сняв, освободительно плат епитрахили, кивнул на Евангелие. Лена поцеловала Евангелие и крест и отошла сначала быстро, а потом медленно, сбавив шаг и описав задумчивый полукруг. Отец Лев кивнул Баскакову.

– Готовился?

– Да. Батюшка, благословите… Исповедуется раб Божий Игорь. – Игорь замолчал, а потом заговорил робко как-то, ещё пуще смущаясь от этого и теряясь: – Батюшка, грешен, и честно – будто никакого движения нет. Всё… всё то же самое, что в прошлый раз. Раздражение на близких, на жену, требую от неё слишком многого, старинного какого-то бесконечного духа, затворничества, неприятия всего… этого… ну понимаете... Батюшка, знаю, что надо грехи перечислить, не раскрывая, но если можно, если у нас есть время, всё-таки прошу разрешения…

– Благословения.

– Благословения… на более подробный разговор. Есть у нас время?

– Время всегда есть, если с ним… не состязаться, – улыбнулся отец Лев.

– Да… Чревоугодие, батюшка... В пост, когда гости, не всегда могу удержаться от спиртного. Ещё… ммм… похотливые мысли посещают. Ещё не сквернословить стараюсь уже много лет. Но бывает, когда оказываюсь с кем-то простым-трудовым, кто ругается, не могу удержаться. Не потому что подумает: чистоплюй… А вроде как ругнусь – и будто обозначу, что свой. Что оттуда же вышел. Стыдно. Ну и главное… Маловерие. Мало сил. На всё, что угодно есть, а с вот душой помолиться – не могу. Не всегда могу. Хотя мог раньше.

– Вот послушай. Ты, когда писать начинал и ничего не получалось, верил, что ты уже писатель? Что уже там? В литературной вечности? Хоть ничего не умеешь. Верил?

– Верил, батюшка, – с жаром сказал Баскаков, – сквозь всё верил.

Он смотрел то на Евангелие, то на отца Льва.

– И тебя ничто не могло ни остановить, ни поколебать… А тут-то в чём дело? Господь сказал – будьте как дети. Отец ребёнка подбрасывает вверх и ловит. И тому в голову не придёт, что его уронят. Маловерие – это недоверие. Ты не доверяешь тому, кто тебя...

– Подбрасывает…

– Подбрасывает… Судишь по своей слабости. Мы думаем – чем плохо молиться, лучше вовсе не буду. А ты сверяйся. Сверяйся... Не хочешь молиться или спешишь. Не бойся, пожалуйся на себя, но чтоб Он слышал, знал… – отец Лев помолчал, немного нахмурился: – Нам на путь к Божьей благодати даётся целая жизнь. Да, конечно, это духовный подвиг. Но иначе зачем мы тогда всё это затеваем? В храм ходим? Так, обозначиться?

– Нет конечно, батюшка. Но вот грешен… батюшка, молюсь по-настоящему только, когда… ну… припрёт. А бывает, напашешься и такое бессилие духовное. И мне легче штабель брёвен перекидать, чем пять минут на молитве выстоять.

– У нас в монастыре, – медленно сказал отец Лев и внимательно посмотрел на Баскакова, – одна замечательная барышня, жившая трудницей, катала тяжеленные чурки, и новоприбывший галантный господин бросился ей на выручку. – Отец Лев улыбнулся: – А она ему знаешь, что сказала? «Спаси Господи, это моё. Ну а хотите помочь – так помолитесь за меня». Дальше! – с каким-то почти азартом сказал отец Лев.

Баскаков покачал головой.

– Гордыня, батюшка, писательская заедает. Люблю говорить бесконечно о своих достижениях. Когда выпадает слава – питаюсь ею.

– Преподобный Амвросий рассказывал: «Одна исповедница говорила духовнику, что она горда. «Чем же ты гордишься? Ты, верно, знатна?» – «Нет». «Ну талантлива?» – «Нет». «Так, стало быть, богата?» – «Нет». «В таком случае, можешь гордиться»! Дальше! – говорил отец Лев, и в этом «дальше» было требование какой-то необходимо-важной общей дороги, которая теперь зависела лишь от Баскакова.

Отец Лев сосредоточенно смотрел на крест и кивал, будто знал всё, что скажет Баскаков и теперь строго сверял его слова с неким оригиналом.

– Чем большую глубину стараюсь придать героям, тем меньше глубины оставляю себе самому, своим поступкам, вообще перестаю поступать и всё меньше участвую в жизни, живу в каком-то оцепенении. Правда. Мысли в глуби, а сам-то наверху где-то, как плёнка полиэтиленовая.

– Плёнка тоже нужна. На всё воля Божья. Молись. И помни слова: «Будьте не мёртвые, а живые души. Нет другой двери, кроме указанной Иисусом Христом, и всяк прелазай иначе есть тать и разбойник». Кто это, кстати?

– Теряюсь, батюшка.

– Гоголь.

– Не знал! Позор. И ещё рассудите. Вот для меня Православие неотделимо от России… А вдруг я шёл в Церковь только ради Русского мира? А не ради Бога… в чистом виде? Что-то говорю такое… И ради, и не ради… запутался, и так не так, и эдак.

Отец Лев схватился за голову и так катастрофически и безнадёжно наморщился, что Баскакову стало страшно.

– Ну что же… за несчастье! Ты же о Русской идее пишешь. А она Богочеловеческая. Это если хочешь – завет, замысел Божий о нашем народе. Потому что Бог сохранил Россию как свою Церковь. Как говорил отец Тихон: «Мир в когтях и мы ему помеха. Это и есть Русская брань и Бог в ней воевода. А с ним всегда победа».

Но только воюй с умом! Сейчас многие хотят стать православными писателями. И к нам в Боево приезжают. Я говорю: братья дорогие, не перегружайте книги церковной риторикой, не красуйтесь цитатами из писания, пишите житие современного человека, в котором воплощается русский духовный идеал. Православие – это истина для всех народов, и чем больше мы в нём продвинемся, тем больше возвеличим наше Отечество… Люби Бога. Люби Родину. Помогай их единству. Дальше! – почти вскричал он, словно, если не узнать, что дальше, случится непоправимое.

– Стараюсь… – смиренно сказал Баскаков. – И ещё батюшка, у меня с другом беда. И я не то, что совета прошу, я грех какой-то исповедую… огромный… а слова не найду… Есть у меня такой Сергей… Он очень деятельный был, с честолюбием, с планами. Всё получалось. И меня так поддерживал, что не забуду. Звонил, спрашивал, что я ем буквально. И самое главное – я сам потом так же поступал. Голодным помогал. Да. И он очень многого добился… И всё в одночасье рухнуло, предательство сослуживцев, потеря работы, измена жены. Всё в один год. А была привычка к пьянству, в котором мы все участвовали за его же счёт. Я его долго не видел, он уезжал, а когда вернулся через пять лет, оказалось, что всё это время он пил каждый день. Он привык побеждать. А тут… не справился с управлением. И все виноватыми стали. А уж как России досталось… Я ему пытаюсь… объяснить – всё в водке. Освободись от неё. А он: «А ради чего?». Я говорю: «В таком состоянии ты не можешь ни о чём судить, тут не одна трезвая неделя нужна – у тебя внутри руины одни». Не соглашается. Не хочет. Не может. А шли-то вместе… И он начал меня терзать, лезть в душу, судить, как я жил, что говорил, что теперь говорю, что пишу, во что верю. Причём матом. Оскорблять то, чем мы занимаемся с Костей, с Михайловым, ну такое… созидательное, наше. При этом к нам же и тянется – все гладкие знакомые давно на него плюнули. Только мы и остались. А тут заявил: «Пошёл ты из моей жизни навсегда со своими попами, и моралью, и Россией…». Вот и спрашиваю, что это всё: мой грех равнодушия? Помочь-то можно разве, пока сам не захочет? Общаться нельзя. Каждый разговор как обстрел… Чем живее откликаешься – тем беспощадней нападки. Что ему надо? Если он так ненавидит нашу любовь ко всему этому, – Баскаков повёл рукой, очертив окно и купол, – зачем к нам же стремиться? Вообще, что означают все эти упрёки?

Отец Лев отвечал немного холодно, режуще:

– Это значит, что человека так скрутили, что не вздохнуть, не пошевелиться, что он уже хрипит о помощи, просит в голос, кричит!

– Как я могу ему помочь? Только молитвой?

– Пьянство – это попытка благодати без духовного подвига и тягчайший грех. Иоанн Кронштадтский лечил через покаяние, через обет трезвости. Но для этого хотя бы минимальное воцерковление нужно. Хотя бы чтоб он в храм пришёл.

– Да какой храм! Он в баню-то войти не может. Его корёжит.

– Молись. Молись молитвой Иоанна Кронштадтского: «Господи, призри милостиво на раба Твоего… Сергия, прельщенного лестью чрева и плотского веселья. Даруй рабу Твоему Сергию познать сладость воздержания в посте и проистекающих от него плодов Духа. Аминь». Можно заказать молебен с Акафистом Пресвятой Богородице в честь Иконы «Неупиваемая Чаша». Можно молебен с Акафистом Святому мученику Вонифатию, и Великомученику и Целителю Пантелеимону.

– А если… всё-таки?.. Идти к нему…

– Называется идти на духовную жертву. Это только тебе решать. Дальше…

– Батюшка, я часто выступаю перед школьниками. Как к чему-то призывать, если сам несовершенен?

– Ни в коем случае не поучать от своего имени. Никто не совершенен. Тем более тебя не мораль читать ставят, а разъяснять слово Божье. Так у священников, по крайней мере, а у писателей…

– Тем более. Спаси Господи, батюшка…

Вернувшись с исповеди, Баскаков попытался прилечь, но Лена, которая его почти не видела последние дни, обиделась, и Баскаков выполз к столу, красный от усталости и насупленный. Обычно бывало наоборот – он Лену тормошил, особенно по утрам. Теперь, отдуваясь чаем, сидел Баскаков, и это будто было продолжением какого-то извечного спора, в котором каждый отстаивал свою правду и пытался приживить другому.

– Ну что ты? – улыбнулась Лена, завернув губку, и Баскаков ожил:

– Ты не представляешь, как он помогал мне.

– Кто? Отец Лев?

– Ёжик… На каком он коне был... И насколько не умел не делиться… добычей… А сейчас получается, есть я – такой сытый своим созиданием, своим служением Русскому миру, что аж свечусь… И есть он, у которого ничего – только одиночество и… это поселившееся в нём чудище, при котором он уже как гэсээмщик замызганный… Топливо принимает.... Закачка-раскачка…

Помню, мне так одиноко было под Новый год, куда податься не знал. А Серёга тогда только женился на своей капризуле, но он все праздники со мной провозился, притащил к себе… И мало того, что притащил, а ещё и уложил жену в другую комнату, а меня заставил лечь на огромную кровать их, а потом ещё и припёрся, и мы чуть не до утра с ним разговаривали. Причём он буквально проламывал её неудовольствие, мол, ничего не знаю, это товарищ мой…

– Да ему выпить хотелось.

– Да причём тут выпить! – взъярился Баскаков. – Просто он друзей не бросал.

– Игоряш, иди спать.

Баскаков ушёл, но едва приложился к подушке, позвонил Петя. Баскаков так и не поблагодарил его за помощь и переживал. Некудышный литератор, Петя был настолько тёплым человеком, что вокруг него все и кучковались, как вкруг очажка. Одно время он мёл метлой, и Баскаков представлял его, когда писал рассказ «Дворник». После разговора Баскаков окончательно прибодрился и вышел к Леночке. Она сказала:

– Отец Лев звонил, его срочно в Боево вызвали.

– Значит в Боеве и причастимся, – сказал Баскаков и снова завёл про Ёжика: – И ты понимаешь, ладно, я не могу его вылечить, не могу заставить этот мир вернуть-полюбить. Но были случаи, когда он просил простого поступка, простого, а мне настолько невыносимо было на него глядеть, что… э-э… – Баскаков крякнул и махнул рукой: – У меня этот случай с рубахами из головы нейдёт.

В стирку

Баскаков занимался альманахом, литературным фестивалем, семинарами и образовательными программами. А кроме рассказов и повестей писал ещё и очерки, и открыв какого-нибудь самородка, носился с ним как с писаной торбой. Однажды случайно подвёз бывшего зампотеха танковой бригады, который ушел в запас и стал делать танки. Ему из Москвы режиссёры заказывали технику. Раз сварил «тигра» и поехал на нём по водку, а тут попался дорожный патруль. И обошлось бы штрафом, но Тузлучинский прокурор прилепил ему пропаганду фашистского дела. Пришлось Баскакову звонить прокурору области и выручать.

Писал о музыканте Василии Вялкове, его песнях прекрасных и трагической кончине в упавшем вертолёте с начальством на отдыхе – истории сколь нашумевшей, столь и замятой. Ездил в Турочак к его жене Марине.

Писал о Мариинском самородке Юрии Михайлове – создателе музея бересты, архитекторе, музыканте и подвижнике казачьего дела.

Пропадал в Уймонской долине у Раисы Павловны Кучугановой. В небольшой избёнке чудная женщина устроила музей старообрядческой культуры, славный не столь предметами быта, сколь душевным обычаем: каждая экскурсия Раисы Павловны – духовное наставление, и ни слова от себя. «Старообрядцы-то скажут: «Гладого накорми, нагого одень, босого обуй. Найди человека ласковым словом». Та-а-ак они скажут».

Казаков и старообрядцев Баскаков равно любил за верность. Однажды его познакомили с Фёдором Шлыковым.

Основатель и руководитель ансамбля «Казачий струг» Фёдор Григорьевич Шлыков был крепкий лысоватый человек лет шестидесяти пяти, жизнь положивший на изучение и поиск народной песни. Хор у него был исключительно мужской, дониконовского звучания. Шлыков был мастеровой человек, краевед, собиратель Русского мира и музыкант. Голосюгой владел могучим, брал от низов до «дишканта». Шлыков имел староверские корни и просил отвезти его к староверам в Уймонскую долину, где хотел записать крюковое пение. Ехал с сыном Никитой – иконописным чернобровым юношей, заведовавшим у отца студией звукозаписи. Шлыковы двигались из Подмосковья, с подарками и справой, с гармонью, балалайкой и колёсною лирой.

Баскаков больше всего на свете любил сводить дорогих людей, и когда они входили в согласие, как голоса в Шлыковском хоре, был счастлив. Что для него значила смычка Григорича с Кучугановой, даже Лена не знала.

Уймонская долина Катуни – это меж Катунским и Теректинским хребтом. До Усть-Коксы, где собирались стать, от Новосибирска девятьсот километров, смотря по какой дороге сворачивать с Чуйского. Происходило всё между Рождеством и Крещеньем, стояло под тридцать, а в Уймонской яме меж двух хребтов воздух за ночь слёживался до полтинника. Днём южное солнце разрыхляло его вполовину.

Баскаков встретил и привёз Шлыковых в Тузлуки, куда уже приехал Михайлов из Мариинска вместе с Ежом, который прогостил у него праздники: лежал пристольным лёжнем на диване, приподымаясь лишь на стопку. Последнее время такое гостевание стало ему привычкой.

Приехав к Баскакову, Ёж воодушевился, но, когда все повалили в баню, остался – бледный, с бугристой стервятничьей головой и тёмным взором. В дорогой одежде из старых запасов, малиновой водолазной кофте, от которой начинал распространяться запах как от бродяг. Баня была аварийно несовместима с Ежом.

Внешняя часть Ежиной души спасалась близостью друзей, а главное существо было на бессонной приёмке горючего. Как есть кто-то, живущий тепло по-домашнему, и есть – кто век в плаще на берегу под дождём и снегом. Не расслабиться – то танкер подойти не может: вал, то ёмкостя отпотели, то раскачка, то промывка, то замеры по рейке… Работа. Какая тут баня? Дойти до неё Ёж бы и дошёл, и даже стянул бы обтягивающее, будто резиновое бельё, но ни вспотеть, ни вынести жар не смог бы, не говоря о хлестании веником и валянии в снегу, куда Баскаков с Михайловым падали крестами. Отпечатки на склонах сугробов так каменели, что приходилось в другой раз начинать новую часть снега, чтобы не отшибить задницы. По числу копий могло показаться, что парилась рота. Но про снег речь и не шла: с Ёжом, когда-то главным банником и парщиком, несовместимо было даже простое сидение на лавке с тазом. Что-то буйное он бы ещё выдержал по привычке к куражу, а вот кропотливое, вроде намачивания и намыливания мочалки, – ни под каким видом. Всё его проспиртованное нутро, химически, животно противилось любому очищению и приковывалось к столу.

Придвинули диван, и он лежал, изредка сам наливая и разговаривая с Леной, возившейся у плиты – гостей принимали в большой гостиной-кухне. Почти ничего не ел и время от времени отваливался заснуть – чутко и неглубоко – до первого перезвона.

Вернулись банщики, с блестящими лицами, с багровой сыпью на матово-розовых плечах. Прочитали молитву и Шлыков басовито обратился к Баскакову: «Хозяин, благослови стол», выпили по три стопки самогонки, закусили капустой, огурцами и холодцом с хреном. И затянули песню. Пошло, загудело разливом многоголосье, то расходясь рукавами-протоками, то сливаясь в могучее русло, и потекло по жилам, мурашками осыпало спины, подкатило под горло, под глаза, соединило дорогими словами. Ёжа подняло, он сидел, зажмурившись и мотая головой. Сжатой в кулак рукой отбивал такт и взревал: «Жги!».

Зажгли так, что Лена еле выжила. Ёж, шарахаясь, разбил зеркало в прихожей. Неуклюжий тяжёлый Шлыков потянулся за хлебом и, с изломом наклонив стул на двух ножках, сломал его. Со Шлыкова упали очки и он беспомощно глядел близорукими глазами и повторял:

– Я ведь хлебца хотел! Только хлебца… Ой, Шлыков! Ой, Шлыков. Ну теперь только песню.

О хлебце – особо… Баскаков не признавал магазинского хлеба и заставлял Лену стряпать домашний в духовке. Лена компромиссно упирала на новые тогда хлебопечки, и Баскаков купил дорогую и редкую японскую. Месил тесто похожий на угловатое крылышко тестомес, который надлежало выковыривать из горячего хлеба специальным крючочком и быстро убирать в надёжное место.

На протяжении казачьего гостевания Лена старательно следила за тестомесом, и с вечера положила отмачиваться от теста в стакан с водой подле раковины. Утро началось с бодрого Баскаковского выкрика: «Как ночевали казаки?» и басовитого нестройного: «Слава Богу». Взялись завтракать и собираться. Лена что-то насуплено искала: исчез тестомес. Кто-то из гостей мыл ночью посуду, и Лена подозревала, в пылу приборки выбросил дорогой предмет вместе с мусором. Перерыли кухню, помойные вёдра и разобрали пылесос – тестомеса не было. Шлыков перемазался в пыли и глядел на всех добрыми в складочках глазами. Был он несколько рассеянным, и находился под укоризненной опекой Никиты, который говорил: «Батя, ты опять мои носки надел?».

Шлыковы долго собирались, таскали справу, чуть не забыли пакет с напильниками – точить цепи от бензопилы: кто-то сказал Григоричу, что у староверов их вечная недостача. Баскаков нашёл его под столом и унёс в багажник. Позвонили из Усть-Коксы и ещё раз предупредили про «морозяки».

Ёжик тоже поехал, но не в Коксу, а к знакомым на Чуйском тракте, километра два в сторону в деревеньку. Когда его привезли и сдали хозяевам – восторженно-тихой паре из академгородка, – он не хотел расставаться, поставил на капот бутыль самогонки, велел петь и наливать... Обнимался, бился лоб в лоб с Баскаковым, вытирал слёзы.

Ехали долго, самую красотищу, где дорога пересекает Теректинский хребет и тянется по-над Коксой, проехали в темноте. В Коксе ночевали у друзей. Машину загнали в гараж.

Наутро стояло пятьдесят и котловина меж хребтов была в синем волокнистом тумане, только печные дымы поднимались веретённо-тонко, медленно и окаменело. И одновременно ликование шло от прибывшего дня, от южного солнца. Днём потеплело и они поехали в Верхний Уймон, знакомиться с Раисой Павловной. Теплейшие заповедные люди Кучуганова и Шлыков были настолько сильны и самобытны, что требовали вокруг свободного поля, людей с разреженной яркостью, способных лишь на поклонение, – и Баскаков, веря в каждого, переживал, как они сойдутся.

У музея едко парил выхлопом автобус. Перед избой была загородка из толстых жердей, а калитку заменял распространенный в скотоводческих районах мосток: с каждой стороны забора – по наклонной плахе, косой одноногой лавке, по которой ты и всходил. Шлыков, как был в форме казачьего донского войска и с гармонью, так и перелез забор по доске, моментально оценив, и, сияя, переглянулся с Баскаковым.

У Кочугановой были посетители, которым она рассказывала про обожаемых ею старообрядцев-старожилов, описывая каждого, величая по имени и проповедуя его словами. В доме находилась целая экскурсия из Санкт-Петербурга, несколько многодетных семей русских взглядов, рослые мужья с бородками и прямыми лицами, ненакрашенные жёны в платках и тёплых юбках. А дальше…

Шлыков зашёл в избу как в своё родное-кровное – с торжественным наигрышем, с монументальной снежной симфонической нотой, которую так хорошо чувствовал Свиридов. Шёл медленно, озаряя присутствующих по кругу ликующей улыбкой. Открытое курносое лицо его было начисто лишено натужной мышечной игры, какая так утомляет у гармонистов из электричек... и выражало только счастье и гордость за музыку и место.

Конечно, Кучуганова была сто раз предупреждена и ждала, и готовилась… но тут… Господи, как потянулось родное к родному! Как всплеснула женщина руками! Как вскрикнула: «Гости дорогие!». И как они обнялись – невысокие, крестьянски крепкие, сбитые, подсушенные жизнью… И как пол-России попутно стиснули объятием, к сердцам прижали! Видно, одной минуты ей хватило, чтобы с безоглядным доверием представить гостям Шлыковых как родных своих, и одному Богу ведомо – поняли экскурсанты или нет, при чём присутствовали. Баскаков-то не просто понял, а на двор вышел, отхлебнуться стужей.

Кучуганова конечно же согласились свести Шлыковах и со староверами, и с Мамаевыми из Тихонькой, и с их ансамблем «Товарочка», свозить в Мульту. Баскаков с Леной успокоенно вернулись в Коксу. Назавтра предстояло ехать в Новосибирск, у Лены был эфир послезавтра утром, она тогда ещё работала. Днём собирались готовиться к Крещению и встречаться с отцом Львом, который должен был прибыть из Боева в Тузлуки.

Вечером к Баскаковским друзьям в Коксу приехали парень с девчушкой из Горно-Алтайска. На Баскаковской машине стояла сигналка с ночным прогревом разных типов. Она отлично работала при тридцати и даже тридцати пяти градусах. Не то что Баскакову очень хотелось узнать, как она поведёт себя в полтинники, но что-то близкое его мальчишескую душу искусило. Он гордился и сигналкой, и свежепригнанной машиной, ещё надеясь на благополучное разрешение истории с пэтээсом. Увидя Горноалтайский дровяной «фордишко», ещё и без прогрева, он тут же уступил место в гараже – мол, его-то красавец в любой мороз заведётся! Лена на него наворчала: не можешь, мол, не «выдрыпываться».