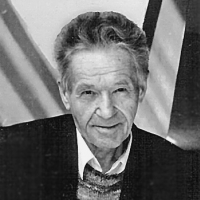

Сергей ФРОЛОВ

«ЗАКОВАНЫ РУКИ…»

Рассказы

«Закованы руки…»

Со стихотворением Пушкина «Узник» у меня приключилась однажды в детстве такая вот незадача.

В сорок втором году мать с такими же, как она, солдатками и вдовами погибших на фронте мужей да с негодными к строевой стариками рыли под Сызранью окопы.

Это я сейчас знаю, что у немцев была цель захватить Сталинград, чтобы двинуться вверх по Волге, в обход, на Москву. А тогда – где уж мне, мальцу… Только и делов – перекатываться с печки на полати. И – обратно.

Вот и готовилась нашими сельчанами, и не только ими, оборона встречь предстоящему наступлению.

До нас, до наших самарских мест, уже доносились отдалённые орудийные раскаты боёв у волжской твердыни.

В один из дней военной весны у правления колхоза, на солнечной стороне, собрался сельский сход нанимать на лето пастуха. Сход, старики и остатние, от рытья окопов, вдовы, шумел, а мы, ребятня, не вникая в говор и споры старших, жались к тёплым завалинкам, кричали и галдели, предощущая недалёкое лето.

Пастухом стал Ваня Бурок, бестолково, незадачливо трудолюбивый и потому бесталанный в хозяйствовании мужик. Дети его порой недоедали, а общество давало надёжный кусок хлеба семье пастуха. На радостях Бурок угостил старейшин села, поставив им литр вина, в те пустопорожние времена неизвестно, где им добытого. Вином у нас в деревне называли обычную сорокоградусную водку. Пировали в нашей избе. За кухонным столом сидели в распахнутых полушубках деды: Родька, Фетис и мой – Трофим. Моя бабка Анна уже перестала подавать им скудную по военным годам снедь и присела неподалёку на судней лавке. Рядом с ней – вездесущая старуха Щербуха, без которой ни одно событие в селе не проходило. Ваня Бурок, тоже не раздевшись и только сняв шапку, примостился на корточки прямо у входной двери подле другой лавки, из почтительности к дедам не смея даже присесть на неё.

Я наблюдал это редкостное в те годы застолье с печки, свесившись головой на задоргу.

Литровая бутыль была уже наполовину пустая, и старики от разговоров перешли к песням. Пропели «У зори, у зореньки…», «Ревела буря, дождь шумел…». Эти песни мне были знакомы понаслышке, может, когда-то и кем-то петые. Старики на время умолкли, откашливаясь, и в воздухе избы как бы ещё слышалось протяжно-печальное звучание «Ермака».

Дед Родька, с кольцами уже редеющих кудрей на голове и в бороде, в молодости, видно, очень буйных, в отличие от других стариков, всегда, в любой час и в любую минуту задорно неугомонный, не терпел уныния. Он то и дело поводил плечами и всё пытался начать плясовую:

Ох, тюшки, Макар

С горнушки упал…

Фетис махнул в сторону Родьки рукой.

- Погодь, Родивон, – остановил он его и с некоей уж очень значимой стариковской важностью помолчал, как бы готовя себя к чему-то, что не высказать обычной человеческой речью. Совершенно седая густая борода Фетиса почти покрывала всё его лицо и была такой плотной, что казалась выкованной из серебра. Глаза его едва виднелись из-под густых бровей.

Вот он приподнял над столом большие мослатые руки и, плавно поводя ими, тихо, настройчиво напел для всех незнакомый мне мотив. Родька и мой дед прислушались и, как только Фетис сделал высокий и резкий взмах, все три баса дедов всколыхнули воздух избы:

Сижу за решёткой в темнице сырой.

Вскормлённый в неволе орёл молодой,

Мой грустный товарищ, махая крылом,

Кровавую пищу клюёт под окном…

Лица стариков, в повседневности, в быту обычно простые, по-домашнему привычные, с выражением нескончаемых житейских забот, стали торжественными, а их голоса уж очень ощутимо, явственно выражали строй и глубину песни. Пели они чисто, слаженно, подпирая бородами грудь, в особо сжимающих душу местах горестно-разудало покачивали головами. Я впервые слышал эту песню.

При начале следующего запева Родька потянул к себе мою бабку, успев крикнуть:

- Айда, Анна, голоси!

- Да разве я вас вытяну, одна-то?

А песня звучала, лилась и лилась. Ах, что это была за песня по своей протяжности и грусти! Из тёмных дрожащих ртов моих дедов летело куда-то на волю, на простор: «Давай улетим!», потрясая стены избы, её воздух. Бабка, наконец тоже, не вытерпела, придвинулась ближе к столу и, склонясь к мужским головам, пристроилась в лад пению:

Мы вольные; птицы, пора, брат, пора!

Туда, где за тучей белеет гора,

Туда, где синеют морские края,

Туда, где гуляем лишь ветер… да я!..

Густые басы дедов в том месте, где пелось «Туда, где синеют морские края…», словно просквозил необычайно высокий бабкин голос, взмыл над ними, как жаворонок в небе, и долго звенел на пределе, покрывая басы дедов неизъяснимой печалью.

Лицо же бабки, как и у дедов, тоже преобразилось, словно бы сам всевышний провёл по нему своей благостной дланью и, пусть по-старушечьи, но как бы утончил его, враз и напрочь смахнув будничную, обыдённую повседневность.

Нельзя, брат-товарищ, с тобой мне лететь,

Наверно, суждено мне в тюрьме помереть.

Закованы руки и ноги в цепях,

Нет силы могучей в иссохших руках…

Песня окончилась, но все ещё, и певцы, и мы, слушавшие её, находились в её власти.

Первым не вытерпел Ваня Бурок. Он взахлёб забормотал что-то возбуждённое, неразборчивое, от того его и прозвали Бурком, с силой хлопнул шапкой об пол и уткнулся лохматой нечёсаной головой в колени. Я видел, как раза два дёрнулись его никлые плечи. «Бурок-то Бурок, по-сельски, вроде бы и недотёпа, – по-взрослому тогда подумалось мне, – а гляди-ка, гляди-ка, как он…».

- Разнечистая ваша сила, – причитала и Щербуха, тоже утираясь передником. – Разве так можно? Аж сердце заходится…

Лица стариков ещё хранили на себе следы торжественности, а бабка так и сидела вся ещё преображённая, не такая, какой она мне была ежедневно наскученной, с бранью гремящей ухватами в подпечье, ворчащей на неразгорающиеся, а больше дымящие («ни бздят, ни горят!») кизяки в печи, которыми, «проклятыми, и шти не сварить» в её закоптелом горшке.

Только непоседливый дед Родька снова широко развёл руки и спел свою безунывную частушку, притопывая под столом ногой:

Я ли, я ли не попёнок,

Я ли не попёночек,

Я ли, я ли не любил

Молоденьких девчоночек!

* * *

В нашем селе была только начальная школа. Я окончил её и поохотился учиться дальше. Никто в семье этому не воспротивился, хотя в те годы редко кто решался покидать родной дом. Перед началом занятий дед отвёз меня в Алексеевку, в районную среднюю школу.

Учился я неважно, хоть и старался. Причиной тому были не покидавшие меня тоска и мысли по родным, по матери, по деду с бабкой, чем бы я ни был занят.

Вот это жившее во мне ощущение малой родины, неизбывной тоски по ней меня однажды подвело.

Нашему классу было задано выучить стихотворение Пушкина «Узник». Я его знал наизусть ещё по пению моих дедов. Но видел в учебнике как бы неполным, только не придал этому значения. Бывало же, что, и не однажды, стихи и рассказы некоторых авторов давались в учениках, по разным соображениям, укороченными. Я посчитал, что и с «Узником» поступили так же. На другой день меня вызвали к доске прочесть это стихотворение. Хорошо помню себя той поры: в серых, с голенищами выше колен, валенках, в бязевой крашеной рубашке, заправленной в такие же брюки на бечеве из конопляных прядей; стриженая лесенкой домашними ножницами голова. В классе стояла тишина. Высокая, стройная учительница Нина Васильевна, благожелательная и чуткая к каждому ученику, ни на полноты не повышавшая голос на нас, неслышно прохаживалась между рядами парт.

Читал я стихотворение почти машинально, потому что мыслями опять был в родном доме. В забытьи прочёл и четверостишие, которого не было в учебнике. Только помню, когда начал: «Нельзя, брат товарищ, с тобой мне лететь», класс и учительница насторожились, а когда кончил читать – по рядам прокатился смешок моих одноклассников.

Нина Васильевна, в тупик поставленная моим чтением, вся озадаченная, приблизилась ко мне, положив мне ладонь на темечко.

- Что с тобой, милый? – проговорила она как-то уж очень сердечно и участливо склонясь надо мной. – Ты не болен? Не бредишь?.. Таких строк в стихотворении нет. Их Пушкин не писал.

- Есть, их у нас в селе наши деды даже поют.

- Ну и ну… Что же это за деды у вас такие, так верно, по-своему предопределившие судьбу Пушкину?..

-

Скоро меня везли в Несмеяновку хоронить деда. Была несусветная пурга. Степь гудела под ветром. Казалось, мы ехали через белый кромешный ад, внутри которого что-то постанывало, как будто кто-то жаловался. Из всех горестных дум, охвативших меня в этой слёзной дороге, была и такая: не у кого мне теперь узнать о последнем четверостишии в «Узнике». Кем оно присочинилось?…

В старших классах и позже, перечитывая всего Пушкина, комментарии и примечания ко всем его стихам, и даже всё незавершённое и незаконченное им, я всё искал оправдание моего конфуза на уроке литературы. Не нашёл. Но во мне жило чувство правоты строки «Закованы руки и ноги в цепях…» применительно к самому поэту, к его последним годам жизни. И только всё спрашивал себя: чья же это отчаянная голова осмелилась присочинить свои строки к «Узнику»?

В последней квартире Пушкина на Набережной Мойки меня поразил портрет поэта, выполненный художником Линёвым, никогда раньше не виденный мной. Глядя на это лицо – серо-жёлтое, с горькой складкой у рта, с усталым, совсем не пушкински сумрачным взглядом и редкими, поникшими волосами, в общем, какое-то исстрадавшееся лицо, – невольно подумалось: Пушкин, Пушкин, что с тобой сделали! А девушка-экскурсовод всё говорила о его долгах, Дантесе и анонимных подмётных письмах. Когда же стала читать обращённые к жене строки «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…» и: «Давно, усталый раб, замыслил я побег…», я не смог удержать удушающий спазм в горле и отошёл к окну. Но не видел ни Мойки, ни Набережной с прохожими – всё застилала горячая пелена в глазах.

Голос же экскурсовода и почтительный шелест шагов посетителей приглохли и отдалились, словно мне заложило уши, и в этой тишине вокруг меня вдруг грянуло знакомыми родными голосами:

Сижу за решёткой в темнице сырой…

И увиделись далеко, но чётко, как в бинокль с обратной стороны, наша изба с саманными побелёнными стенами, её подслеповатые окна, подвыпившие старики за скоблёным кухонным столом.

«…Получил я от государя императора позволение жить в Москве, а на следующий год от Вашего высокопревосходительства дозволение приехать в Петербург», – отдалённо долетал голос девушки-экскурсовода, цитировавшей письмо Пушкина к Бенкендорфу.

А от себя экскурсовод прибавила:

- Мало того, что царь был личным цензором Пушкина, он учредил за ним, через Третье жандармское отделение, постоянный, неусыпный надзор. А сколько клеветы сплетал вокруг поэта высший свет! Что уж тут скажешь о жизненной и творческой свободе Пушкина! Недаром в обращениях к друзьям он сетовал на свою жизнь в светском придворном Петербурге, выражал желание уехать в деревню, заняться литературным трудом. В письме помещице Прасковье Осиповой, соседке по сельцу Михайловскому, Пушкин пишет: «…свет – мерзкая куча грязи…».

Шефу жандармов графу Бенкендорфу он жалуется: «Сочинения мои … с своевольными поправками цензора… Я не смею печатать мои сочинения – ибо не смею…».

А над этим слабо слышимым мною, но внятным рассказом девушки-экскурсовода – другие, дрожащие басы стариков в распахнутых полушубках и высокий, на пределе, голос моей бабки потрясают стены далёкой нашей степной избы:

Закованы ру-у-у-ки, и ноги в цепя-а-а-ах…

От чапаевского конника до Ельцина

От многая знания многая печали.

Библейское

Над седым чернобылом пустых деревень.

Геннадий Красников

Однажды бедствие, а горше сказать – гибель одной крестьянской семьи отравила мне вкус к жизни и в мою тогда ещё юношескую пору обесцветила её яркие тона.

Жила-была себе в своё время эта незадачливая семья, как и множество семей, в обыденном людском миру, обременённой всем, что есть во вроде бы простой и в тоже время до непостижимости сложной жизни.

Уже много позже мне, в раздумьях о ней, чтобы чётче, зримей в который уже раз представить её судьбу, порой приходилось как бы возносить себя в некое воображаемое мной поднебесье и оттуда увидеть, как её чада с муравьиной кропотливостью некогда копошились в своих бесталанных напрасных трудах на далёкой от меня, из воображаемой беспредельности, юдольной земле, такой же, как и они, вековечной работнице.

И вот случилось роковое: вдруг в одночасье словно нещадный вихрь вырвал их из бытия, из повседневного уклада жизни, развеял в неведомости. С тех пор – одна немота над ними, будто глухие бездонные воды сомкнулись над их жизнями. Как и не было их на свете.

И не они вдыхали при пробуждении к своим обременительным трудам, как все земляне, отраду дня – раннюю утреннюю свежесть. Не оглашалась жизнь заботной их речью вперемежку с беспечным, по случаю, забывчивым смехом, не передумывались ночами их повседневные обиходные думы, перетекавшие затем в тревожные сновидения; не для них светило солнце всегдашнему миру, и не оставили они следа своего по земному праху. Словом – ничего, что было их душой, их плотью, словом, самой человеческой сутью.

Но для меня всё же простирается из их неведомости, из их ниоткуда, призрачное видение их былого бытия, некое витание их неупокоенного духа.

И вообще (будто и моя в том бедствии вина) – память о той семье до сих пор идёт и идёт, прямо-таки волочится за мной. Она то затушёвывается нашей обыденной суетой, то, маяча и маяча издали, вдруг, как преследователь, настигнет вплотную, заставляя испытать как бы совсем недавнее, временами повторяющееся потрясение, подобно тому, когда я однажды попал под небывалую для меня, прямо-таки обвальную грозу, в совсем открытом месте, где ни деревца, ни кустарничка – хоть в землю зарывайся.

Дело было так.

Пришлось мне как-то идти по степи до крайности изнурительным, очень душным днём, по моему отдалённому предчувствию, ничего мне хорошего не предвещавшим. Главное, надо мной ни единого облачного волокнышка в вышине, совсем чисто, а предчувствие не покидало меня. Так и шёл с ним в своей одинокости таким простором – глазу зацепиться не за что.

И тут совсем неожиданно заметил позади себя в необозримой, блёклой от зноя синеве неба возникшую как бы из ничего неприметную на вид, одиноко затерявшуюся в безбрежье тучку с просвечивающимися реденькими краями, лишь с малым, но заметно набухающим исподом. Главное, всё стоит и стоит, вернее, виснет и виснет в изнуряющем всего тебя томительном безветрии. Через какое-то время ещё раз оглянулся – а она всё ширится, угрожающе набухает и тяжелеет и будто сама по себе (в недвижимом то воздухе), как живая, шевелит волокнистыми просвечивающимися краями.

И что, казалось бы, в ней – тучка и тучка, пусть знает своё место в народившем её просторе. Но почему затаилась, будто крадётся, как бы неотступно следит за тобой.

Ты идёшь, заставляешь себя не вспоминать о ней, не оглядываться на её крадущийся медлительный ход, но спина всё равно чувствует её за собой. И уже словно бы сама собой, помимо меня прибавилась предательская торопкость в ходьбе. Ты силишься наскрести, какие ни на есть, остатки бодрости в себе, всё избывающей волей нарочито медлишь шаг и всё ещё храбришься, стараясь убедить себя в напрасности нагоняемой тобой тревоги. Только сам, противу сдерживанию себя, невольно переходишь на трусливую рысцу.

Только что знойный, давящий духотой воздух вдруг неземной прохладой шевельнул волосы на голове. Враз небесно, вселенски похолодало и наволочные сумерки накатом застлали землю. Глядь – уже черно вполнеба. Нависший мрак, сгущаясь, становится всё плотнее, всё непроницаемей и томит, всё томит вконец оробевшее существо твоё, и всё торопит и без того неудержимо ускоряемый твой бег. Робеющая же спина так и ёжится, так и ёжится от щекотливых зябких по ней мурашек.

И тут так осиянно полыхнуло во чреве мрака – во всю его ширь и глубь, прямо-таки всесветно. Вот он – огнь небесный, карающий. Как перед крахом всего мирозданья, в предвестии конца света, перед роковой неизбежностью судного дня. А следом так громыхнуло – будто обвалом самих небес.

Свят! Свят! Свят!.. Сохрани и помилуй….

Сначала обрушившемуся на меня потоку я пытался сопротивляться спиной, прикрытой лёгонькой тенниской! Но сколько ни сопротивлялся, всё было бесполезно. Его мощь и порывы ветра заставили меня пасть под ним, и сплошные, больно секущие струи неисчислимыми гвоздями стали вбивать моё тело в землю. Вот тогда, в плоть с ней, я впервые отведал, со скрежетом песка на зубах, её терпкий, от веку лежалый вкус, а истерзанной потоком плотью – её непостижимость как Божьего творения.

Такое же однажды пережитое мной семейное несчастье, преследовавшее меня, подобно той невзрачной, но, по предчувствию, предгрозовой тучке, всё же настигло меня ещё раз.

Обстоятельства моей жизни сложились так, что в небезызвестные своим позором и нашим общим стыдом девяностые ельцинско-гайдаровские годы пришлось мне в должности прораба передвижной мехколонны вести со своими спецами протяжённую, на сотни километров, линию электропередачи высокого напряжения.

Страна в то время была ввергнута в полнейший бедлам. Жизнь сёл и городов с их хозяйственной деятельностью была парализована и, как бы упершись в несокрушимую преграду, отчаянно забуксовала, глубоко зарываясь, на месте. А людские законы бытия – утратили свою сущную значимость, обессмыслились.

Наша мехколонна в своём существовании (в смысле: «быть или не быть») тоже в этом всеобщем бедствии повисла на волоске. Тогда-то моему начальству удалось подрядиться строить ЛЭП новоявленному «прихватизатору», которые тогда в немыслимой массе вскакивали паразитическими гнойниками на теле нашего общества. И вот выпала мне недоля быть у одного из них наёмным работником.

Мне-то, со своими спецами, уже полтора десятка лет пришлось прокладывать множество всяческих трасс. Они стали как бы неотделимы от моей жизни. И в те былые, теперь утраченные времена труд наш казался мне, возможно, чрезмерно оромантизированным, захватывающим до забвения самого себя. И с каждой ЛЭП высокого, среднего или малого напряжения в меня всё настойчивей вживался мотив знакомой многим песенки: «Через горы, реки и долины…». Может, он и не совсем кстати был этот напев, как бы не ко времени. Ведь песенка-то фронтовая, не по нашей мирной жизни. Но что поделаешь, если она привязчиво следует за тобой в твоей работе. И как тут заглушишь этот внутренне звучащий в тебе настрой, если шли-то мы не только по захватывающим дух раздольным просторам, но и через болота, трудными крутолобыми предгорьями и даже через большие и малые водные преграды.

Первое звено моих спецов, первопроходцев, устанавливало в котлованах сборные фундаменты под опоры мачт, второе – уже монтировало их, натягивая через изоляторы на траверсах провода высокого напряжения, тех, что выпевают затем, когда по ним пустят ток, свою бесконечную, тянущую за душу жалобу – пустынным ли полям, перелётным ли стаям, да и всему, всему окрест.

Так вот мы и шли, отмеряя сотня за сотней, тысяча за тысячей вёрст наших трасс. Если все посчитать… Да и зачем?.. Ведь может и того… не только шапка, а что-либо посущественнее набекрень съехать.

Со стороны глядя, кто-то и посочувствует: бесприютная, колёсная жизнь…

Да, мы порядком дичали, кочуя своим подвижным городком от одной временной стоянки к другой. И всегда по пустынности, стороной от больших и малых городов или иной населённости.

Зато жизнь наша, по сути, всегда такова, что хоть захлебнись изобилием никем не отмеренного воздуха, и всегда под небом. А оно так неохватно, что можно изнемочь, если в него долго смотреть, уж очень притягательна его непостижимость. Облака же в его просторе так медлительны и так плавны, что кажется и протекают лишь затем, чтобы заворожить тебя своим ходом. Сама степь и вблизи, и особенно в далёкости так выразительно молчит, будто зовёт тебя думать вместе. Ночами же в непроницаемой тьме не просто свет звёзд, а ярость их свечения.

И ещё: ночевали мы в своём городке на колёсах, состоящем из рядка бытовок для моих спецов, небольшой кухоньки-столовой, нескольких кладовок для проводов, инструмента и мелкого обихода да моей прорабки, разделённой крохотной прихожей на кабинет с чертежами, исполнительной документацией, геодезическими приборами, и на вторую её половину – спаленку, место моих ночных бдений, в которую обычно добираюсь поздновато, пока не поработаю с чертежами да не вычерчу схему пройденной за смену трассы. Затем только – на покой на жёстком с плоским ватным матрацем топчане.

Но долго ещё не засыпаю, прислушиваясь к себе, к истекающим, как вода, дневным заботам, одновременно почти физически ощущая, как успокоились в своих постелях мои спецы, замер, умолк наш городок и натрудившаяся техника на машинном дворе.

А в это время обступившая стены прорабки вкрадчивая тишина принимается близко-близко, прямо-таки на ухо, настойчиво, неотвязно, будто сыскала себе собеседника, нашептывать своей немотой хранимые ею сокровенные таинства. А сквозь непроглядную темь ночи, всей своей великостью прямо к твоему лику, тоже телесно ощутимо, приникает само мирозданье и также вроде бы незамечаемо, но властно овладевает всем тобой. И тут в охватившем тебя самодовольном эгоизме невольно возомнишь, что происходит единение твоего существа со всем поднебесьем.

И так счастливо, так удовлетворённо, с некоей безгреховной гордецой засыпаешь.

Когда же я наезжаю в свою контору с месячным материальным отчётом, город, с его искусственной жизнью, с его кошмаром безликих громад, кажется мне бельмом на лике природы.

Я не выдерживал здесь и двух дней, сбегал к себе в поле, где всегда звучит во мне жизненный настрой: «Через реки, горы и долины…».

Но этот когда-то ставший для меня лейтмотивом напев в наступившем катастрофическом времени умолк во мне.

Да, мы всё так же вели нынешнюю трассу, пробиваясь, случалось, через немыслимые преграды. Порой, по былой привычке, увлечёшься ни в чём не повинной работой, поневоле забудешься в горячке будней. Но вдруг совсем неожиданно тебя будто кто-то ошпарит. И тут разом образумишься: ведь ты не кто иной, как жалкий покупной прораб, наёмник. Тогда опускаются руки, как вода из худого сосуда, разом иссякнет из тебя желание работать и даже жить. Какое-то время ты ощущаешь себя неким механическим существом. Не самим собой. Сердце, хоть ещё и бьётся вживе, но впустую, напрасно снабжая кровью бесполезную холостую плоть. Так тягостна нужда отдавать себя в услужение некому неведомому тебе наживающемуся на народном горе «дяде».

Но недоля пребывать в своём должностном унижении судьбе показалась малой, и ею было послано мне ещё не одно испытание.

Нынешнюю трассу мы вели, как и всегда, по отчуждённой под её строительство, а в будущем и под её эксплуатацию земле. Отчуждёнными, выведенными из оборота землями у нас, строителей, назывались выкупленные у владельца посевные ли, сенокосные или пастбищные угодья. Но колхозы, собственники их, разорились, приказали долго жить. Получилась нелепая ситуация: пахарей-сеятелей давно нет, а земля за ними числится. Как по классику – за мёртвыми душами.

Поэтому выкупать её было не у кого. И нашему работодателю, так называемому «новому русскому», она практически досталась задарма. Это был ещё один разбой на сиротской бросовой земле. По ней-то мы и шли со своими опорами.

За многолетнюю полевую работу для меня и для моих спецов стало правилом не оставлять после себя лунного пейзажа, для чего, перед тем как выкопать очередной котлован, бульдозеристом, нашим виртуозом, аккуратно срезался слой перегноя, сдвигаемый неподалёку в отдельный ворох. В другое место складывался выбранный экскаватором неплодородный грунт – глина ли, песок или щебёночно-галечная смесь, всё, что попадалось в глубине земли, и чем потом засыпались смонтированные фундаменты. После трамбовки этой засыпки по ней тем же бульдозеристом тщательным образом, бережно ровнялся чернозём. Одновременно им сглаживались проделанные КАМАЗами, подвозившими железобетон, колеи и рытвины, всегда глубокие после дождя или в весенне-осеннюю распутицу. Получалось – что тебе надо! Хоть шар покатай! И тут невольно мысленно погладишь себя по темечку, что порядок после себя оставил.

На этот раз подкупленные магнатом проектанты не заложили в смету расходы на восстановление чернозёма после земляных работ. (А зачем ему плодоносить?!). Зато при исключении затрат на рекультивацию почвы, да ещё на такой протяжённости трассы, наш «новоявленный русский» добавлял в свой и не без того пухлый кошелёк солидный куш.

Для меня же было преступлением губить образовавшийся за века гумус, без которого всё живое на земле со временем вымрет, и мы его продолжали восстанавливать.

Но однажды к нам нагрянул мой начальник – человек битый, вышколенный в перипетиях многих строек, ловкий и изворотливый. Он вместе со мной на своём УАЗе осмотрел пройденную нами трассу. Меня насторожили в этой поездке его косые взгляды на тщательно выровненный по ней чернозём, его насупленное лицо и до времени копящее гнев молчание, которое, по обыкновению, выплёскивается затем нелицеприятной руганью своего подчинённого.

Он остановил УАЗ где-то посреди пройденной трассы, чтобы мои спецы не могли слышать его разнос меня, вышел, резко хлопнув дверцей, и хотя я уже ознакомил его со всей стройкой, он ещё некоторое время оглядывал её, при этом, плохо сдерживая себя, перетаптывался на месте, явно подавляя в себе нетерпеливо предупредительным покашливанием рвущуюся из него невысказанность…

Наконец он обернулся ко мне, стоящему перед ним, правду сказать, заранее повинным.

К удивлению, начальник не вспылил, не разразился бранью. Он только крепко-крепко ухватил пуговицу на моей куртке, крутнул её, бедную, так, что чуть не вывернул из ткани и, почти вплотную приблизив для устрашения ко мне лицо, процедил (мне только виделись его стиснутые зубы):

- Научись считать деньги мехколонны, горе прораб! Иначе не доберёшь их в своём кармане!

И тут же скрылся в кабине. УАЗ, взрычав двигателем, резко рванул с места, укатив моего разгневанного шефа восвояси.

На этот раз ночь на жёстком топчане в моей спаленке была бессонной. Уже не слышно было мне тогда таинственных нашёптываний всё также вплотную подступившей к прорабке тишины, так я был глух к ним в моём состоянии. И не ник ко мне своей вкрадчивостью, не касался моего лика космический беспредел, а остался там, в своей вселенской недосягаемости. Всё отдалило, затмило для меня неотступно маячившее перед глазами чуть не вплотную приближенное лицо шефа с выражением трудно удерживаемого, так до конца не излитого начальственного гнева.

Но я тоже не лыком шит, чтобы не раскусить хитреца в его уловке. Классный, надо отдать ему должное, натасканный в нашем деле специалист, и предприимчивый, изворотливый хозяйственник, он не мог дать мне впрямую преступный приказ не восстанавливать гумус, основу человеческого бытия. Только намёком процедил сквозь зубы окольную угрозу.

В эту ночь мне припомнилось, как мой дед и я, тогда ещё двенадцатилетний подросток, в годы бесплатных трудодней в колхозе, в послевоенное трудное время копали своё пазьмо под зиму, чтобы весной засеять его пшеницей. Натрудившись до устали, присели отдохнуть прямо в борозде. В какое-то время дед, потянувшись рукой, сорвал стебелёк полыни на не вскопанном ещё целике.

«Вот мы с тобой сидим, отдыхаем на обнаковенной, нашей с тобой земле, ходим по ней, топчем почём зря, – заговорил дед, вертя в пальцах сорванную былинку. – И не думаем, в толк не берём, что только не родит она. И вот эту горькую ветку полыни, и колючий татарник… Иль духовитые яблоки и такие арбузы – захлебнуться можно их сладостью. А иных других ягод?.. Или что пятое-десятое... В уме не укладывается. Тот же, без чего за стол не садимся, лба не перекрестиши – хлеб наш насущный, аржаной ли, пашеничный... Да каких только трав бессчётных в лугах, в степи ли не прорастет. Как она, матушка, может каждому корню дать только его сок?.. Никто не знает… И никому, будь ты хоть семи пядей во лбу, ввек не узнать… Нет, видно, что Богом дадено – останется божеским».

Деда, с его церковно-приходским образованием, сельчане звали грамотеем, и он был у них весьма почитаем. Зимними вечерами к нам в дом обычно сходились, как их называли по-нашему, шабры, и он им читал старинного издания, в коленкоровом, изрядно подержанном переплёте евангелие.

Его же тогдашние раздумья о земле запали в меня на все мои годы.

Наутро я увлёкся геодезическими делами, вынося теодолитом оси фундаментов очередного котлована; нивелиром определил высоты постоянных и ходовой визирок под отметку его основания. Оглянулся назад: мой усердный виртуоз-бульдозерист чутким, управляемым его мастерскими руками ножом ровняет чернозём вокруг только что смонтированных и засыпанных неплодородной породой фундаментов. Тут я был виноват, не предупредил своих спецов, что начальник запретил нам восстанавливать гумус после наших работ. Подумал я, подумал, озадаченно почёсывая затылок, и в сердцах, махнул рукой: «Будь что будет, не предаться же временщикам!».

Вскоре, примерно неделю спустя, наведался к нам главный инженер нашей же мехколонны. Я не очень обеспокоился его приездом: ведь технического специалиста меньше всего должны интересовать финансовые дела на нашем участке. Но, к моему удивлению, он даже не поинтересовался ни качеством наших работ, ни соблюдением правил техники безопасности. Даже в прорабку не заглянул сверить чертежи с исполнительной документацией. А тоже только прошёлся со мной по трассе, озирая лишь тщательно спланированный, антрацитово сверкающий на солнце чернозём. «Дался же он им, как за грешную душу уцепились они за него», – рассуждал я сам с собой.

И если бы им, пока мы ходили с ним по стройке, был задан хоть один вопрос, касающийся наших с ним технических дел, я бы, пусть и горестно, но рассмеялся. Мне стало, как день, ясно, зачем он сюда послан. Прощаясь, он, видимо, из-за неловкости навязанной ему не его роли, как бы принуждённо оборонил:

- Смету хорошо, каждую строку изучи.

Вскоре кассирша привезла нам зарплату. Мои спецы, получив причитающийся им заработок, разошлись по своим местам. После них кассирша, пряча взгляд, тоже явно стыдясь порученного ей не её дела, молча протянула мне приказ шефа об удержания с меня трети моего оклада за перерасход нормативов использования строительных механизмов и горюче-смазочного материала на моём прорабском участке.

…Вторым, преднамеренно незамедлительным, срочно пересланным сюда приказом, мне объявлялся строгий выговор за нарушение мной распорядка рабочего времени. И это была правда: мои спецы, и я с ними, две недели работали весь световой день, чтобы дополнительно затраченные часы – всего их набиралось на двое суток – прибавить к выходным дням, субботе и воскресенью. Этого хватало на поездку в наш город, туда и обратно, на побывку к жёнам, а кому отца с матерью навестить в родном доме. Помыться, попариться в бане, бельё сменить.

По ознакомлению с последним приказом шефа можно было понять: в скором времени меня за малейшую должностную оплошность сразу же уволят по такой статье, с которой ни одно предприятие меня на порог не пустит.

Чтобы предупредить беду, я вынужден был подать заявление на увольнение. Шеф не без удовольствия, ни малости не медля, наложил на нём соответствующую резолюцию и пообещал в течение отрабатываемых мною двух недель найти мне замену.

Вернувшись на участок, я стал заранее готовиться к передаче всего нашего подвижного хозяйства заменявшему меня прорабу.

На второй день, вынеся оси и вычислив наперёд визирки сразу для нескольких котлованов, чтобы спецы могли без меня, без моего присмотра работать, я направился по трассе вглубь степи, ориентируясь на установленные нашим геодезистом разбивочные вешки на пикетах. Мне надо было определиться со встречаемыми на пути неудобствами и преградами, чтобы затем ознакомить с ними своего преемника. Идти нужно было километров десять-пятнадцать до того пикета, которым ограничил геодезист разметку трассы.

Когда мной были преодолены несколько увалов, и совсем не стало слышно рокота нашей техники, впереди открылась привольная равнина с едва проглядывающейся вдали грядой леса.

Я шёл, отмечая по схеме пикеты, и всё время меня не покидало подавленное состояние, следствие моего унизительного отстранения от должности.

Но постепенно я отвлёкся иными мыслями. Идти-то, как раз, пришлось заброшенным полем, вспаханным, видимо, года три назад под посев, но по нынешнему повальному бедствию оставленным человеком на праздность. Время от времени я оступался в затравенелых его бороздах. Густой, по колена, пырей, годами некошеный, спутывал мне ноги. «Пей – не хочу – молочко, – говорил я себе, – тёпленькое, парное от сведённых на убой бурёнок, которых так и не накормил этот сочный, напрасный ныне травостой…».

На раздумья наводили не только глухое одичалое поле, но ещё и настораживающая, чуткая тишина во всём неоглядном просторе, в недвижном, по-степному изобильном воздухе.

…Тревога охватила внезапно. Будто отдалённым дуновением пахнуло. Тут же почудилось: кто-то следит за мной, недобро уставясь мне взглядом в затылок, а чьи-то бестелесные вкрадчивые персты шевельнули, вздыбили мне волосы на голове. Я даже оглянулся. Никого нет позади, кроме пустого простора. Один лишь коршун, поддерживаемый густым знойным испарением земли и сочного травостоя, парил надо мной, высматривая мой путь хищным зраком. Эта летающая, казалось, не сама по себе, не по своей лишь прихоти птица, её выглядывание меня в своём кружении, чудилась мне тоже неким недобрым посылом.

К тому же в воздухе слуху моему стали мерещиться отдалённые, похожие на зов, как бы одушевлённые голоса. Тут поневоле обеспокоишься в этом безлюдье, в одичании и заброшенности поля. Да ещё – чьими-то голосами из ниоткуда. Но всё же я старался отвлечься от настигшей меня тревоги, от всех творящихся со мной причуд. «Голоса и голоса, что мне до них? Они же только кажутся, – успокаивал я себя. – Ну и пусть себе кажутся, сколько им надо…».

Вскоре я дошёл до видимой ещё с увала лесной гряды. Ею оказались обычные могуче разросшиеся вдоль мелководной речушки осокори. За ними, за их укрытием, тянулись прибрежные заросли краснотала.

Пробравшись сквозь них, я вышел к журчащему в своей одинокости, к омывающему камни перекату. Вверх по течению и ниже его игралась в затонах, образовывая медленные круги, никем не пуганая здесь рыба. Я поплескал себе в лицо водой и присел на поваленный ствол осокоря. Какое-то время понаблюдал за прихотливой игрой воды в речушке. И не зря.

Звучный серебристый перекат перед моими глазами своей говорливостью и блеском отражённого солнечного света унёс и растворил в своём течении мои недавние наваждения. Теперь они представились мне проявлением моей чрезмерной мнительности, либо нервического срыва.

Я ещё посидел некоторое время, уже немного успокоенный, радуясь исчезновению настигшей меня в недавнем пути чертовщине.

Затем мне пришлось вскарабкаться по оплетённому ежевичными стеблями крутому противоположному берегу, чтобы и дальше пойти, может, тоже открытым ровным полем по нашим пикетам.

Но, к моему удивлению, передо мной в каких-нибудь двухстах метрах, чуть в стороне от нашей трассы, лежало как бы небывалым ураганом поверженное селеньице. Отсюда, издалека, виднелись одни лишь жалкие остовы былого жилья и иных строений. Только на отдельных избах уцелели просевшие или съехавшие набекрень крыши.

А вообще всё представляло гнетущий вид сгинувших человеческих чаяний, трудов, всей жизненности.

Ко всему прочему в самом селеньице, в подступающей к нему местности мне почудилась некая похожесть на что-то отдалённо знакомое. Эта догадка то обнадёживающе промелькнёт в памяти, то, как всё сомнительное, ускользнёт из неё. Но так и не давалась поймать себя, цепко ухватить её.

Всё-таки, для убедительности, я подошёл к самой околице сельца.

Вблизи оно произвело на меня ещё более удручающее впечатление, но, правду сказать, не заставило чему-то особенно удивиться. За полтора десятка лет моего прорабства мы проходили своими трассами, минуя не только порушенные, но и совсем сровненные с землёй человеческие жилища. Их можно было определить лишь по густому, обильному чертополоху, разросшемуся на их месте, да по провалам погребов и подполий былых изб, тех некогда печально поименованных «неперспективными» деревень. «Что это они зажились тут!.. – был решающий их судьбу высокий властный окрик с повелительно указующим перстом. – А ну-ка их, туды-растуды!..».

К тому же мне однажды случайно запали в память трагические строки одного стиха, тоже о канувшей в нетях череде незадачливых поколений.

Теперь всякий раз, стоя перед иными ставшими «ничем» жизнями, я всё твержу те памятные строки, созвучные открывавшимся передо мной этим погибельным «ничем». Порой пытаешься избавиться от их навязчивого мотива, но он всё равно звучит как бы сам по себе, словно бы в самом воздухе беды витает:

…Вот он, меж красных развалин самана

Пылью метёт, суховей.

Скольких российская доля сломала

Этой земли сыновей!

Сколько их было, красивых и милых,

Помнишь ли, Родина-мать?

Ветер шумит на полынных могилах –

Некому вспомнить!

Некому… Некому… Если смогли бы

Прадеды глянуть окрест –

Те, что жильё возводили на глыбах

В далях непаханых мест!..

Если бы внук их, чапаевский конник,

Видеть грядущее мог,

Где вместо дома качается донник,

В небо глядит полынок!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Кровью людскою политы шиханы –

Не от того ли красны?..».

Но на этот раз у моих ног лежали не провалы на месте былых изб, а руины безымянного села. Я прошёл по его улицам, по заполонившей их густой амброзии, мимо выветренных, дождями размытых саманных стен с обнажённой, колюче торчащей соломистой щетиной. Какая уж тут узнаваемость чего-то памятного в этих жалких, неприглядных остовах, какая мне перед тем показалась. Скорее, наоборот – чуждость всего увиденного вблизи, расчеловеченного. А за останками изб, за приземлённо никлыми, перекошенными вразнобой заборами дворов, там, где были приусадебные огороды, – чащоба лопухов, крапивы, осота. Всё без примет, без межей сравнялось пустырными травяными дебрями.

Но я всё-таки продолжал ходить по улочкам и закоулкам, обходя порушенные, безжизненные кровы, некогда возведённые усердными, напрасными трудами. И всё твердились в голове строки: «Если смогли бы прадеды глянуть…», «Если смогли бы…». «Если бы внук их, чапаевский конник…».

В одной как-то на особицу стоящей избе с уцелевшей, но с форсисто сдвинутой наперёд крышей, имевшей обиженно насупленный вид, из тёмного провала её окна, из запустелого нутра мне пахнуло в лицо шибающей затхлостью и гнилью. Сквозь щели замусоренного покоробленного пола тщилась к жизни болезненная хилая трава. Напротив безобразно облезлой русской печи, былой кормилицы семьи, стоял оплетённый вьюнком кухонный стол и самодельные, тоже заросшие табуретки подле него. На столе сквозь тенета травяной листвы проглядывались кастрюля и в строгом порядке, по местам едоков, тарелки, так и не дождавшиеся к обеду хозяев – из их неведомости.

Не отходя от этой избы, я огляделся. За селом, на отшибе, располагался тоже в плачевном разоре животноводческий комплекс. На обратной стороне, по выгону, тянулись никчёмные, сирые в своей голости электростолбы без единого провода по ним, с кое-где сохранившимися праздно белеющими издали изоляторами. Прошагав непонятно зачем свой путь, они оборвались, упёршись в ничто, просто-напросто в пустырь, на котором, по моему предположению, был когда-то колхозный ток со всеми зерноочистительными агрегатами.

Прошёл я и к полуразрушенной школе, с провальным, опасно обвисшим потолком. В одном из бывших классов ровными, как и положено, рядами стояли низкие, видимо для первоклашек, парты, неприглядно покоробленные, все в грязных потёках от дождей и не однажды растаявших вёснами снегов. На косо висящей на одном гвозде школьной доске можно было едва различить выведенные крупной прописью неуместные в этом погроме, понапрасну обнадёживающие, некогда крылатые слова: «Мы наш, мы новый мир построим».

Пока я оглядывал этот бедственный класс, мне представилось, будто в нём при пустующих партах и косо висящей доске преподаётся небывалый урок окрестной погибельности, бросовым полям, зиянию равнодушному ко всему небу.

…Мне бы сейчас шагать и шагать по своим делам, отмечая пикеты на трассе, но какая-то непонятная подспудная сила этого безымянного села удерживала меня в нём, может для того, чтобы ещё больше подвергнуть моё состояние воздействию её гнетущего вида. Да и ноги мои стали никому, кроме как самим себе, не подвластными. И как бы самовольно, без управы хозяина ступили на ещё нехоженую мной прибрежную, тоже пустынную улицу. Я уже не удивлялся бросовому виду жилья на ней, и только неотступные строки («Если смогли бы…», «…прадеды глянуть…», «Если б чапаевский конник…», «…чапаевский конник…») продолжали сверлить мне мозг так, что у меня разболелась голова. Я почувствовал, что даже занемог от их назойливого, прямо-таки преследующего звучания, и на краю села присел, чтобы отдохнуть, хоть немного успокоить расходившиеся нервишки, на выступающую из земли замшелую каменную глыбу.

И тут, на этой глыбе, после всего увиденного сегодня, ещё раз задумался. О всяком... Но и сквозь забытьё раздумий настойчиво тюкающим в скорлупу птенцом твердилась совсем одолевшая меня назойливость: «Если бы внук их…», «Если бы внук…».

Я настолько ушёл в себя, что какое-то время сидел, недоумевая: где я, почему подо мной этот допотопный, от времени замшелый ноздреватый камень. И тут же, вскинувшись, почти у самых ног своих, метрах в трёх, увидел, ранее из-за углубленности, потерянности в себе не замеченный мной, сровненный с землёй и едва различимый, внушительных размеров четырёхугольник фундамента, из трещин, а скорее, из поверхностного крошева которого прорастала вымученно маленькая, но цепкая травка, продолжая доканывать своими корешками его остатнюю целостность.

За этой, можно сказать, видимостью фундамента простирался едва заметной покатости склон, сбегавший к угадываемой, недавно перейдённой мной в другом месте речушке. Он тоже был покрыт бледно-сизым полынком, но только всплошную, во всю свою дружность. Из этого полынка, безобразя его ровный, как под гребёнку, покров, торчали вразброс несколько корявых, гнилостных пеньков. Даже эта не очень уж значимая для жизни, но лишь засоряющая взгляд неприглядность, даже она удручала меня своим видом. И всё же мне представилась сирость некогда садовых плодоносных деревьев вместо этих пеньков, в постигшем и сокрушившем их времени, с пронёсшимися над ними, в их бросовости, несчётными стихиями. Ещё подумал о некоем заботливом, трудолюбивом чаде, чьи тщетно старательные руки выкопали напрасные ямки, чтобы посадить в них беспомощные деревковые прутики, присыпав затем зряшно благодатным чернозёмом – на никем не предугадываемую обреченность. «Зачем? К чему? Всё понапрасну… Всё понапрасну…».

В меня уже мало-помалу начала закрадываться досада на себя, что так близко принял судьбу этого горемычного сельца с его праховыми строениями, наглухо заполонённого ядовитой, чужестранной амброзией. «Дались, что ли, тебе и его поруха, и эти трухлявые пеньки когдатошнего сада, почти напрочь скрытый землёй саморазрушающийся фундамент у ног и склон с полынком, навсегда затравенившим давнюю незадачливую бытность? – гнездился во мне теперь, возможно, заслуженный упрёк. – Всего этого, безрассудно напрочь заброшенного, и никому-то не поднять… Не возродить…».

Так я мысленно корил себя, вроде бы уже привыкая к окружавшей меня жизненной несуразности, как к чему-то обыденному. Вроде бы всё стало мне – всё равно. Да и надоело…

Но сам, в противность укору самому себе, всё сидел и не мог, как не владеющий собой, подняться, преодолеть свою безвольную, инертную недвижность. И какие-то голоса всё перекликались во мне: «Встань же! – А зачем? – Сделай начальный шаг! – От этого-то бедствия? – Ну не всё же оставаться в этом разоре…».

Но никакие разговоры с самим собой так и не вразумили меня. И я всё сидел и сидел, доканывая себя неотвязными мыслями…

И тут в меня всего, на моём камне, будто бы отдалённо, но настойчиво толкнулась, как живая, земля подо мной, словно бы подавая зов из своей забытости.

И враз отверзся мой отуманенный раздираемыми меня мыслями взор, что-то яснее ясного блеснуло в памяти, воскресив давний чувственный мир поры моих юных лет. И, как следствие удивительных по неожиданности превращений со мной, открылось самое что ни на есть сокровенное, глубоко хранимое во мне: «Ведь под моими ногами давняя забытая земля, на которой я некогда обретался, оставил свой незадачливый праховый след. На ней, что называется, мыслил и страдал, пережил свои судьбоносные душевные потрясения…».

И тут не просто вообразилось, а как в некоем волшебстве вместо нынешних руин, меж которых я только что ходил, предстало взаправдашнее, одушевлённое явью звуков и всевозможными приметами человеческого быта жильё. Я тотчас узнал его. Это то затерянное в полуазиатской глухомани село, куда я собственной прихотью, по заносчивости своей опрометчивой натуры принуждён был сослать себя. На собственный, навсегда, урок. На науку неучу.

Теперь же это давнее былое селение воочию, явственно виделось мне по-прежнему сиротски затерянным в просторах, но по-своему обжитым, уютным при печально мерцающем свете керосиновых ламп из окон вечереющих изб, с блеянием и мычанием вернувшейся с пастьбы живности на подворьях, с горьковатым острым кизячным дымком от готовящихся на таганках, на воле, кулеша ли, галушек. С околицы донёсся дробный стук колёс по просёлку и, как будто совсем-совсем рядом, чёткий, в разреженной прохладе воздуха, говор косцов на повозках, возвращающихся с жарких лугов к отдыху.

А прямо передо мной, на ранее незамеченном мной крошащемся фундаменте, уже зарастающим цепкой травкой, возник из ничего, словно бы из воздуха, основательной постройки кирпичный дом с давней-предавней, местами напрочь обвалившейся штукатуркой.

Солидный и основательный, он всё же своей неухоженностью, бесхозяйственной запущенностью и как бы вековой заброшенностью гляделся изгоем рядом с опрятным сельцом, с такими в обыденности простенькими, бедными крестьянскими избёнками.

Это я был в его годами не белёных стенах с зелёными плесневелыми следами от некогда складированных в нём проса ли, ячменя либо другого зерна, пока хозяин отбывал длительную принудиловку, виноватый лишь в том, что незадачливо и не когда надо родился на свет. Это в его стенах, источённых грызунами сквозными норами, я дышал мышино-крысиной едкостью, пока по необходимости пребывал в нём вместе с хозяином, напогляд телесно вроде бы ещё человечески сущим, но из-за своей внутренней опустелости более схожим с поневоле волочащейся тенью, от вида которой тускнел свет рядом с ней. Это мне вместе с ним приходилось вечерять за одним столом. И я готов был вовсе, напрочь упрятать голову в плечи от его недвижно застылого, как бы омертвелого взгляда, который он с принудительной тягостностью поднимал на меня иногда.

И это я (хочешь не хочешь) отворачивался от его вроде бы только с виду живого лица, от как бы отстранённых от нашей бытной сути глаз. Отворачивался и весь телесно сжимался потому, что боялся и сам омертветь от его без жизни, без человечески осмысленного выражения взгляда.

Эта его, моего незадачливого хозяина, недоля сыграла затем роковую участь в моей жизни.

Сергей ФРОЛОВ

Сергей ФРОЛОВ

Замечательно!

Павел Рыков