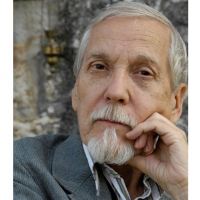

Николай КОКУХИН

СИЗЫЙ ГОЛУБЬ

Рассказ

Стоял погожий солнечный, немного ветреный день, какой иногда случается поздней осенью в средней России. Рощи и перелески постепенно обнажались, серебристо-палевые листья, колыхаясь в воздухе, медленно опускались на землю, устилая её пестрым шуршащим ковром. Изредка, громко курлыкая, высоко в небе пролетала стая журавлей.

Михаил Ильич Лыков, приземистый, крепкого сложения мужчина с тщательно выбритым лицом, на котором выделялись зоркие глаза под кустистыми бровями, закрыл калитку на замок и направился в сторону недалекого соснового бора. Это была его обычная утренняя, весьма продолжительная прогулка. Несколько лет назад он вышел на пенсию и большую часть года проводил в загородном коттедже, который построил по собственному проекту и которым очень гордился; это был, скорее, прекрасный дворец, которому не было равных во всей округе: два просторных этажа, более десятка комнат, несколько спален, большой холл, несколько балконов; его окружал обширный ухоженный сад: яблони, груши, сливы, вишни, а кустов смородины и малины было такое изобилие, что если бы кто принялся их считать, то все равно сбился бы со счета.

Лыков любил подвижный образ жизни, много ходил и летом, и зимой, поэтому не растолстел, как это бывало с немалым числом пенсионеров, которые предпочитали играть целыми днями в домино со своими приятелями.

Во время прогулки Михаил Ильич любил рассуждать, иногда вслух, но чаще про себя, о своем жизненном пути и о своих достоинствах, которых у него (он в этом нисколько не сомневался) было немало. Рассуждал он так:

«Я достиг всего, о чем только может мечтать человек: стал крупным чиновником, ну, конечно, пришлось активно поработать локтями, не без этого; других путей проникнуть наверх, по-моему, не существует; подумаешь, какой-то десяток человек по моей вине остался за бортом жизни; что тут особенного, всякое бывает.

Зато я оказался в кожаном кресле, о котором мечтал, кажется, с пеленок. А кто такой человек в кожаном кресле, я думаю, не надо и объяснять – это личность, к которой деньги сами текут в руки. А если текут, то остается только одно: не отказываться от них. Я и не отказывался. Деньги – это сила, с помощью их можно сделать всё или почти всё, что захочешь: провернуть полукриминальное дельце, входить в те кабинеты, в которые простым смертным никогда не войти; одним словом, я стал, наконец, человеком с большой буквы – авторитет бежал передо мною, готовил нужную почву, а мне оставалось только, образно говоря, поднимать то, что упало с воза.

Несмотря на то, что я человек очень острожный и осмотрительный, иногда возникали такие ситуации, что, говоря шахматным языком, королю, то есть мне, грозил мат, но, к счастью, всё заканчивалось благополучно.

Что касается совести... ну, бывало, погрызет немного старушенция, но все это ерунда, отмахнешься от нее, как от назойливой мухи, и идешь дальше проторенным путем; не сходить же с него, в самом деле, из-за каких-то пустяков.

Я употребил свои капиталы очень удачно: купил на лоне природы большой земельный участок, построил великолепный дом, приобрел несколько первоклассных иномарок – для себя, жены и двоих детей; у меня просторная удобная квартира в одном из элитных московских домов, а в квартире есть все, что должен иметь влиятельный человек».

Пройдя километра два и выйдя на пригорок, Лыков остановился около высокого, могучего, в три обхвата, дуба, у которого были такие толстые и длинные сучья, что любой из них мог быть самостоятельным деревом; темно-серая грубая и потрескавшаяся кора красноречиво говорила о возрасте своего владельца; обширная, в полнеба, крона поражала воображение. Казалось, этому произведению природы ничто не грозит – ни ураганы, ни смерчи, ни землетрясения – любой катаклизм оно выдержит, не дрогнув.

«Надо же, какой вымахал, – подумал Михаил Ильич, обходя вокруг дуба и любуясь его статью. – Молодчина, весь в меня. Стоит себе и стоит, не замечая годов и десятилетий; так и я: живу и живу, и время как будто не имеет надо мной никакой власти».

Лыков отошел от дуба на некоторое расстояние, оглянулся и еще раз восхитился его высотой и могучим сложением.

Настроение во время прогулки у Михаила Ильича всегда было хорошее, а сейчас, после встречи с дубом, он почувствовал особенную радость – ведь вся его жизнь сложилась на редкость удачно, и ему, как и этому дубу, ничто не угрожает, и он благополучно проживет еще много лет.

Михаил Ильич миновал сосновый бор и бодро зашагал вдоль речки, окаймленной густыми зарослями орешника и краснотала, завернул в светлый перелесок и оказался около небольшого пруда, в воде которого торжественно плыли облака. Это место было ему хорошо знакомо, так же, как и всё вокруг, – в ближайших окрестностях уже давно не было ни одного места, где бы он неоднократно не побывал. А вот в монастырь, который находился всего в восьми-девяти километрах, ни разу не наведался. «А почему бы мне не заглянуть туда, – неожиданно подумал Лыков, и ему понравилась эта мысль. – В ближайшее воскресенье ко мне приедут друзья, вдруг они спросят о монастыре: чем он знаменит, что там хорошего, какие люди там живут, а я не смогу им ответить. Это нехорошо. Чтобы не ударить лицом в грязь, съезжу и посмотрю своими глазами, что там и как. Тем более погода как на заказ».

Свои намерения он не любил откладывать в долгий ящик, и вскоре его новенький, сияющий volkswagen уже катил по направлению к намеченной цели.

Монастырь находился на острове большого известного озера, к нему вел неширокий мост. «Эвон куда забрался, – подумал Лыков о монастыре, шагая по деревянному настилу и наблюдая за веселыми туристами, которые попадались ему навстречу. – Если бы возник где-нибудь на берегу, то, наверно, многое бы потерял».

Прежде всего он зашел в Богоявленский собор и подивился его громадным размерам; побывал в часовне, которая стояла на крутом берегу и тень которой падала в бирюзовую воду; долго стоял у деревянного распятия, недоумевая, как же можно так издеваться над человеком и предавать его на такую страшную казнь.

В книжной лавке Михаил Ильич увидел фарфорового ангелочка, который ему понравился, и сразу купил его. «Подарю моей половине, она будет очень довольна», – решил он, бережно заворачивая покупку в хрустящую бумагу.

В другой лавке купил ароматный травяной чай и несколько пирожков с ягодными начинками; пирожки были очень вкусные. После этого отдохнул, сидя на бревнах, которые обнаружил в северной части острова, и наблюдая за тем, как играла вода под порывами ветра.

Продолжая знакомиться с монастырем, Лыков остановился около высокой, красивой, в шесть или семь ярусов, белоснежной колокольни. «Было бы неплохо подняться на неё, – подумал он, переводя взгляд с одного яруса на другой. – Да вряд ли удастся, туда, наверно, один звонарь ходит. Но попытка не пытка».

– Можно подняться на колокольню? – обратился он к священнику, который в этот момент выходил из храма.

– Конечно. В добрый путь.

Батюшка, немолодой, степенный, с мягкой окладистой бородой, в которой серебрились седые нити, пытливо посмотрел на Лыкова:

– Колокольня… она у нас особая… – Он еще раз одобрительно кивнул. – Пожелаю вам набраться новых впечатлений.

– Спасибо на добром слове.

Лыков зашел в притвор, откуда начинался вход на колокольню. Наверх вела деревянная лестница с довольно высокими ступенями. Михаил Ильич шагал медленно, не торопясь, придерживаясь за гладкие, с внутренним желобом, перила; некоторые ступеньки слабо поскрипывали.

Первый пролет был коротким, а второй – в несколько раз длиннее. «Надо же, когда в гору поднимаешься, три пота прольешь, а тут хоть бы что…». Еще один пролет, за ним еще – оба длинные. Через несколько минут Лыков оказался на небольшой площадке. «Ага, первый этап завершен». Куда дальше? Кажется, налево. Слабо освещенное помещение походило на часовню: в неглубокой прямоугольной нише виднелась икона Божией Матери в потемневшем окладе.

Михаил Ильич неумело перекрестился, озабоченно размышляя, правильно это сделал или нет. «Помнится, бабушка в деревне учила меня этому, но ведь как давно это было», – сокрушенно вздохнул он. Лыков попытался вспомнить лицо бабушки, но это ему не удалось. «Беда, беда», – снова вздохнул он и продолжил подъем. Перед ним был совсем короткий пролет. На одной из ступенек сидел сизый голубь; видимо, он привык к людям и нисколько не удивился появлению еще одного человека; Михаил Ильич смотрел на голубя, а тот – на него. Он поднялся на ступеньку, и голубь, взмахнув крыльями, переместился на следующую; человек одолел еще одну, и голубь – тоже.

В начале очередного пролета у Лыкова мелькнула мысль, что голубь вспорхнет и улетит, но тот не собирался улетать – ему нравилось присутствие человека. Так вдвоем они одолели и этот пролет.

Стало значительно светлее, потому что впереди была открытая дверь, её придерживал деревянный брусок. Голубь, миновав дверь, остановился на краю покатого, покрытого жестью стального цвета, выступа.

– Ну что, пойдем дальше?

Голубь, коротко взглянув на человека, остался на месте.

– Ладно, отдыхай, наверху ты был уже сотни раз, а я ни разу; поэтому потружусь.

Следующее звено колокольни было открытое; пролеты стали еще короче. Лыкову казалось, что он поднимается не на смотровую площадку, а на небо. Толстые, потемневшие от времени балки, идущие из одного угла в другой, местами были усыпаны голубиным пометом. В одном из проемов висел внушительных размеров колокол с подвязанным «языком». «Хорошо бы послушать его, а еще лучше самому ударить разика два-три – наверно, зазвучал бы на всю округу».

Позади остался еще один этап. Лыков по-прежнему шел ровно, размеренно, не чувствуя усталости. Иногда он останавливался на минуту-другую, чтобы полюбоваться видами, которые открывались то с одной стороны, то с другой.

Наконец он одолел последний марш и оказался в довольно просторном помещении; отсюда вела дверь наружу, на четыре смотровые площадки вокруг колокольни; они были ограждены высокими, до подбородка, красивыми ажурными решетками.

«Взлетел на высоту, как орел», – подумал Михаил Ильич, и на душе у него стало так легко и радостно, как давно не бывало.

Панорама, которая открылась с высоты птичьего полета, захватила его: золотистый главный купол Богоявленского собора венчал громадный крест: он был вроде старшего брата среди других четырех крестов, размером поменьше; на правой стороне главного купола ослепительно горело солнечное отражение. Ровная сияющая гладь озера, а за нею, насколько хватало глаз, зеленые, убегающие к горизонту лесные дали, большие и маленькие острова, довольно вместительная бухта, камыши вдоль извилистого берега – всё воспринималось с особой, какой-то волнующей остротой.

Под лучами полуденного солнца озеро блестело, как бриллиант; если в левой его части вода была светло-синяя, то в правой – почти белая; гряда серебристых облаков, похожая на эскадру парусных фрегатов, чинно и плавно совершала шествие по небосклону.

На узкой желтоватой перемычке, связывающей «материк» с островом и включавшей в себя короткий мост с деревянными настилами для автомобильных колес, стояли несколько человек с удочками в руках; в распахнутые ворота монастыря входила большая группа паломников; ровный ряд могучих лип на северном берегу острова отбрасывал на воду густую тень.

От причала, находящегося за перемычкой, задним ходом отвалил прогулочный катер с туристами на борту; развернувшись, он прошел между двумя бакенами и, дав прощальный гудок, скрылся за поворотом.

Стая белых чаек, сидевшая на плитах набережной, поднялась в воздух и стала кружить над озером, высматривая добычу; вскоре часть птиц отделилась от стаи и села на маленький остров, находившийся недалеко от берега, а остальные еще долго кружили, удаляясь от монастыря.

Неожиданно из-за мыса, справа, показалась моторная лодка с высоким лобовым стеклом; на большой скорости она шла к причалу, оставляя после себя серебристый шлейф; от неё расходились пологие волны, которые долго, не торопясь, катились к берегу и, достигнув его, с чмоканьем превращались в тонкие, тающие на глазах «блины».

– Красота-то какая! – воскликнула женщина, остановившаяся около Лыкова (она только что поднялась на колокольню).

– Это Русь! – с гордостью произнес её спутник, немолодой, с хорошо сохранившейся агатовой шевелюрой мужчина.

Он достал из кармана цифровой фотоаппарат и стал азартно снимать, поворачивая его из стороны в сторону:

– Таких видов во всем мире не найдешь!

«Жалко, что раньше сюда не приезжал, – подумал Лыков. – Но лучше поздно, чем никогда».

Он перешел на другую площадку, тут пейзаж был немного иной: небольшая беленькая церковь, стоящая на дальней оконечности острова, жемчужная полоса воды, обрамленная серповидным, утопающим в зелени мысом с дачными коттеджами, еще одна бухта, уходящая вглубь «материка».

Когда Михаил Ильич, обойдя колокольню кругом, вернулся на прежнюю площадку, то здесь уже никого не было – у туристов обычно мало времени, а побывать нужно везде, поэтому они нигде долго не задерживаются. «У меня, наоборот, времени более чем достаточно, и я могу пробыть здесь хоть до вечера». Скоро, однако, Лыков понял, что сколько бы ни ходил и сколько ни смотрел, все равно не налюбовался бы этими красотами.

Вдруг за его спиной раздался громкий звон, а точнее, звук, похожий на пение Архангельской трубы. Михаил Ильич вздрогнул. По его телу пробежали колкие мурашки, заставившие замереть в оцепенении. Что это? Откуда возник этот звук? Что он обозначает? Для кого он послан?

«На узкой колокольной площадке нахожусь только я, значит, он послан специально для меня. Да, конечно, для меня. К чему он призывает? К пению патриотических песен или, наоборот, к плачу? К войне или к миру? К громким речам или к молчанию? К смерти или к жизни? Но к какой жизни? К прежней, устоявшейся, или к новой, неизвестной?

А может, наступил конец света, и это был последний звук, раздавшийся на земле? Вот и облака, большие, светлые, торжественные, уже наготове. Может быть, сейчас, сию секунду на них ступит Господь, а вместе с Ним – Ангелы и Архангелы, которые затрубят так громко, что их услышит вся Вселенная, и каждому придется дать ответ Праведному Судии, и в первую очередь мне. А что я Ему скажу? Какой ответ дам? Я не готов предстать перед Ним, не готов отчитаться за свою окаянную жизнь.

Вполне возможно, лучезарные Ангелы прямо сейчас возьмут мою несчастную душу и отнесут её в мрачные подземелья, где липкая, непроницаемая тьма и где кроме отчаянных воплей и стонов ничего не слышно. И я не смогу ни возразить, ни воспрепятствовать им, потому что у меня нет на это никакого права.

У меня столько грехов, что если подогнать железнодорожный состав с пустыми товарными вагонами числом эдак под восемьдесят, то и их не хватит, чтобы вместить всю эту мерзость. Что такое моя прежняя жизнь? Сплошные беззакония! Зависть, предательство, доносы, убийства (ножом или кастетом я никого не убивал, но словом – много раз), лицемерие – да разве можно измерить все зло, которое я сотворил!?

О горе мне, грешному! О горе мне, падшему!

Что я сделал для того, чтобы моя душа была чистой и чтобы она могла войти в Райские врата? Ничего. В детстве я был крещен, несколько раз бабушка водила меня в храм, и там я причащался. А потом? Страшно вспомнить, что было потом. Повзрослев, я забыл о храме, и началась безбожная, никчемная, позорная жизнь. Прошло много десятков лет, и за это время я ни разу не заглянул ни в один из храмов нашего города, как будто их и не существовало, не исповедал ни одного своего греха, не убелил свою душу причащением Святых Христовых Таин».

В этот момент Архангельская труба пропела снова, громче прежнего. Облака придвинулись к колокольне совсем близко. Лыков затрепетал, как тонкий лист клена во время внезапного порыва ветра. На его лбу выступил холодный пот. Еще секунда, а может, и меньше, и…

– Господи! – с глухим стоном вырвалось из его груди.

Повинуясь какому-то внутреннему порыву, Лыков обернулся: над его головой звучали большие, во всю колокольную стену, обрамленные витым красивым узором, куранты. Циферблат курантов был темный, а стрелки – желтые, скорее, золотистые, римские цифры по краям циферблата – такие же. На минутной стрелке, на её стрелообразном конце, сидел сизый голубь, тот самый, который вел Михаила Ильича по лестнице. Лыков смотрел на голубя, а тот – на него.

Минутная стрелка с шумом, похожим на жужжание роя пчел, передвинулась на одно деление – часы показывали двенадцать часов сорок семь минут.

«Неужели это последняя минута моей жизни?».

– Господи! – почти выкрикнул Лыков. – Пощади меня!

Он посмотрел направо, потом налево, на дальний конец озера, на крест, который парил в воздухе прямо перед ним; по перемычке медленно ехал легковой автомобиль; монах в подряснике и скуфейке быстрым шагом пересекал монастырский двор; в бухту входил очередной прогулочный катер.

«Неужели пронесло? Неужели день не угас, и облака по-прежнему гуляют по небу? Какое счастье, что я жив и могу дышать, что Страшный суд еще не наступил и, значит, у меня есть время, чтобы изменить свою жизнь и оплакать многочисленные грехи!

О Господи! О бездна милосердия Твоего!».

Солнце сияло все также ярко; серебряный дождь, возникший на поверхности озера из-за мелкой ряби, отплясывал озорной чарльстон; белоснежные чайки, делая неровные круги над маленьким островом, громко кричали; две моторные лодки с рыбаками, заложив плавный вираж, выходили из бухты.

Сизый голубь, вспорхнув с минутной стрелки, сделал три круга над главным куполом Богоявленского собора, а потом сел на его золотистый крест, который сиял, кажется, ярче солнца.

Николай КОКУХИН

Николай КОКУХИН

Светом веры веет от этого рассказа. Светом надежды и любви - к человеку как творению божьему.